厚土情深,行诚致远——上海市地质调查研究院获评第六届全国文明单位 发布日期:2020-12-08

厚土情深,行诚致远——上海市地质调查研究院获评第六届全国文明单位

2020-12-08 市规划资源局

上海市地质调查研究院(以下简称“市地调院”)成立于1999年,是上海市规划和自然资源局直属的科研事业单位,主要承担公益性、基础性、战略性自然资源调查研究职能。现已连续11届荣获上海市文明单位,近日获评第六届全国文明单位。

市地调院坚持“三光荣”、“四特别”精神和“行于大地、成于探索”的价值理念,培育出6个部市级劳模和2个市劳模集体,是全国首批地质系统A级单位,拥有自然资源部唯一一家地面沉降监测与防治重点实验室,是地面沉降防治国际联合阵线的全球倡导者,是上海市首批重点培育智库,获市五一劳动奖状等部市级以上社会荣誉近20项、国家科技进步二等奖等部市级以上科技奖项40余项。

党建铸“魂”,打造昂扬精气神

习近平总书记说,“心有所信,方能行远”,在文明单位创建过程中,市地调院党委坚持党建铸“魂”,激发党员干部职工爱国爱党的道路自信、奋进追梦的情感认同和干事创业的昂扬斗志。

强化党建政治引领

在院党委的坚强领导下,党员干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。强化组织保障,推进人才培养,坚持以文明创建引领工作实践,在新冠疫情中,率先复工复产,有力保障了上海地铁的安全运行。

“七一”重温入党誓词

传承红色基因,党性修养培训

疫情期间开展防控志愿者服务,为湖北捐赠防疫用品,助力上海城市复工复产

打造一流人才队伍

以三代劳模精神为引领,来激励全院党员干部职工,打造富有战斗力的科研创新团队,先进典型不断涌现,逐步扩大行业影响力,共享文明成果,勇攀科技高峰,努力践行“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的上海城市精神。

第一代劳模:沈新国

求真务实:打破苏联专家对于软土地质条件不适合建设轨道交通的定论;上海市地铁一号线和二号线工程选址的勘探功臣。

第二代劳模:严学新

精益求精:将地面沉降的测量误差缩小到毫米级;每年为上海挽回数十亿的经济损失;推动上海地面沉降防治技术领跑全国,踏上世界舞台。

第三代劳模:王寒梅

创新突破:将国土资源科技嵌入城市管理流程;建立了王寒梅国土资源科研工作室;为超大型城市治理提供高水平的咨政建言服务。

杨天亮:自然资源部高层次科技创新人才

高魏:自然资源部高层次科技创新人才

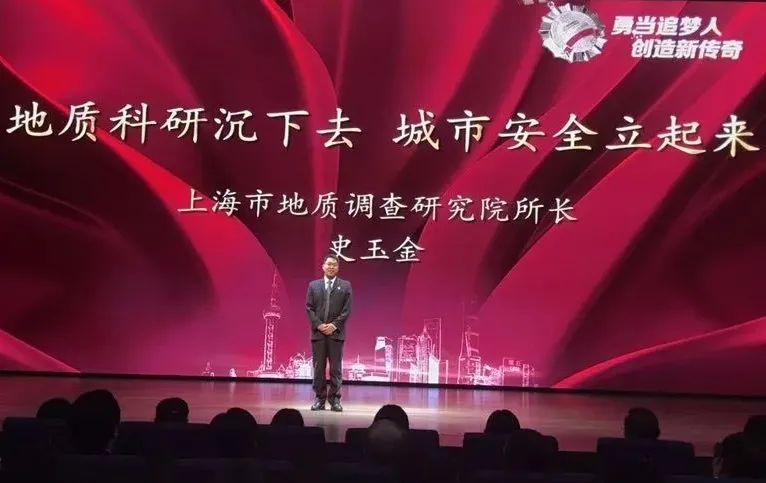

史玉金:获得上海市五一劳动奖章

落实全员参与创建

依托文明科室考核制度,落实文明创建“全员参与”行动。抓住职工食堂、地质园、车库、职工之家、爱心妈咪小屋、公共廊道等重点领域,牵头开展社会主义核心价值观、新“七不”、公筷公勺、垃圾分类、光盘行动、勤俭节约、爱国卫生运动等文明新风尚宣传。

科技强“心”,追逐地调强国梦

市地调院践行“人民城市人民建,人民城市为人民”的理念,坚持科技强“心”,以科技工作者的独特爱国情怀践行地调强国梦,为国家的富强做出积极贡献。

践行“人民城市为人民”

市地调院研发的上海三维城市地质信息系统摸清了城市资源家底,为城市建设者和管理者的重大决策提供了直观的科学依据,筑牢地质安全生命线。

推动地面沉降全球治理

市地调院坚持推动地面沉降防治的“上海经验”和地质灾害的“中国治理模式”传播到全球;牵头倡议的“沿海城市地面沉降”项目成功申报联合国教科文组织的国际地球科学计划(IGCP),成为上海承担的第一项IGCP国际合作项目,推动了印尼等国地面沉降防治实践,牢牢把握住中国在地面沉降防治优势领域的全球话语权。

“沿海城市地面沉降”项目

文化传“神”,践行大地文化观

上海地调人,坚持文化传“神”,以“行于大地”的踏实,“成于探索”的豪情,“行诚致远”的大地文化,为地调院的生生不息提供了源源不断的发展动力。

聚焦三大平台建设

1、业务平台:支持党员干部职工成才成长,成为技术能手和行业专家。

2、学习平台:全面提升党员干部职工综合素质,形成学习型组织的长效机制。

3、生活平台:开展多样化的群众性创建活动,激发党员干部职工荣誉感、归属感和幸福感。

打造地质科普品牌特色

组建“大地”志愿者服务队,发挥地质陈列馆作为新时代文明实践中心科普点和首批市级机关“组织生活基地”作用,坚持“地质科普进校园”志愿服务活动,与彭浦镇联合开展“小小地质科普讲解员培训”活动,“保护地球,从娃娃抓起”,全面提高全社会对地质工作的认知度。

“大地”志愿者服务队

上海市地质陈列馆

“地质科普进校园”活动

“小小地质科普讲解员培训”活动

60年的大地情承载了市地调院党员干部职工的“地调强国梦”,初心不改、厚土情深,文明作帆、行诚致远,市地调院将以此次获评全国文明单位为新的起点,继续为国家的繁荣富强和民族的伟大复兴而努力奋斗!