从“挖掘识别”到“引导落实”——乡村空间设计全过程融合规划建设的探索实践 发布日期:2024-04-03

从“挖掘识别”到“引导落实”——乡村空间设计全过程融合规划建设的探索实践

2024-04-03 市规划资源局

自然资源部、中央农村工作领导小组办公室联合印发的《关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》(以下简称《通知》)进一步强化了乡村空间设计,细化了乡村空间设计有关内容:一是因地制宜开展空间设计,扎实开展田野调查,深入挖掘和突出地域特色,塑造美丽乡村特色风貌;二是通过空间设计引领空间分布,优化土地利用和功能布局。

乡村是上海超大城市的稀缺资源,也是城市核心功能的重要承载地和提升城市核心竞争力的战略空间。通过乡村空间设计,挖掘地区资源、识别地区特征,以设计引导空间落实,对塑造超大城市郊野地区特色风貌、彰显地区文化肌理特征、提升地区整体空间价值具有重大意义。同时,乡村空间设计也是统筹人口、产业、土地等关系,适应乡村生产生活方式现代化新要求,优化空间布局的重要方式。此外,为了突出地域特色,避免造成“千村一面”的问题,需要因地制宜开展乡村空间设计,营造差异化的乡村特色。

近年来,上海市规划和自然资源局致力于学习贯彻习近平生态文明思想,切实落实新发展理念,构建新发展格局,突出人与自然和谐共生,坚持高质量发展,引领提升乡村地区的整体空间品质,探索“千万工程”村庄规划实践的“上海样本”。在宜居宜业和美乡村规划建设的全过程中,无论是深入调查挖掘、总体空间识别,还是设计引导落实、多方协同参与等各个环节,都体现了乡村空间设计的全过程贯穿与融合,充分发挥了识别多要素特征、统筹多系统关系、提升空间价值的重要作用。

一、扎实开展乡村调查

深入挖掘自然资源和历史文化内涵

党的二十大提出“建设宜居宜业和美乡村”,具体工作包括保护传统村落和特色民居,提升乡村风貌等。《通知》则要求立足本地资源禀赋特点和资产关系,扎实开展田野调查,深入挖掘乡村特色,实现乡村各美其美、美美与共的目标。通过对乡村风貌及传统村落开展整体性系统性的乡村调研,获取第一手调查资料并开展研究,能够精准识别景观、风貌、生态、建筑等不同层次的全要素特征,深入挖掘独特的自然资源和文化内涵,为上海打造各具特色、各美其美的乡村空间建立基础。

自2014年起,上海市规划部门就已组织进行了系列乡村调研,范围覆盖全市9个涉农区108个镇1600个行政村,进行了全面摸底调查,相继编制发布了《上海市郊野乡村风貌规划设计和建设导则》、《上海市村庄设计导则》,编撰出版了《上海乡村传统建筑元素》、《上海乡村空间历史图记》等,积淀了丰厚的历史学、建筑学、社会学史料基础。2023年8月至9月暑期,上海市规划和自然资源局组织12支规划、建筑、高校、测绘等专业力量,约280余人,集中开展了全市特色民居村落风貌保护调研普查工作,涵盖1556个行政村村域空间、聚落肌理、传统建筑风貌、历史文化特征等,记录乡村风貌的方方面面。访谈村民约4000余人,召开座谈会约1600余场,拍摄约5万张约200G照片资料,形成了第一手的调查资料,挖掘了一批具备本土特征的典型村庄聚落、乡村传统建筑和非物质文化遗存,发现了一批具备打造中国文化特色、江南特点、“沪派民居”特征的村庄聚落,最终形成了“一村一报告”、“一区一册”等调查成果和全市乡村风貌纪实报告,建立了基于GIS地图的调查资料库。两次乡村大调研积累了丰富的调查成果和实践经验,为上海乡村规划建设夯实了坚实的基础。

二、识别提炼空间意向

坚持乡村总体空间引导的统领

《通知》按照中央一号文件“强化乡村空间设计和风貌管控”的部署,进一步强化了整体空间设计及风貌管控的地位和作用,面向乡村地区未来的长远发展,需要坚持总体空间规划引导的统领。对于乡村的保护和发展,要先了解、再评估,进而挖掘特色,进行全方位识别及管控。识别对象不再局限于个体物质层面,而将视野延伸到更为辽阔的整体蓝绿空间基底,追溯乡村空间历史脉络,系统梳理乡村风貌空间格局,从而提炼形成总体空间意向,为乡村地区保护发展建立目标和框架。

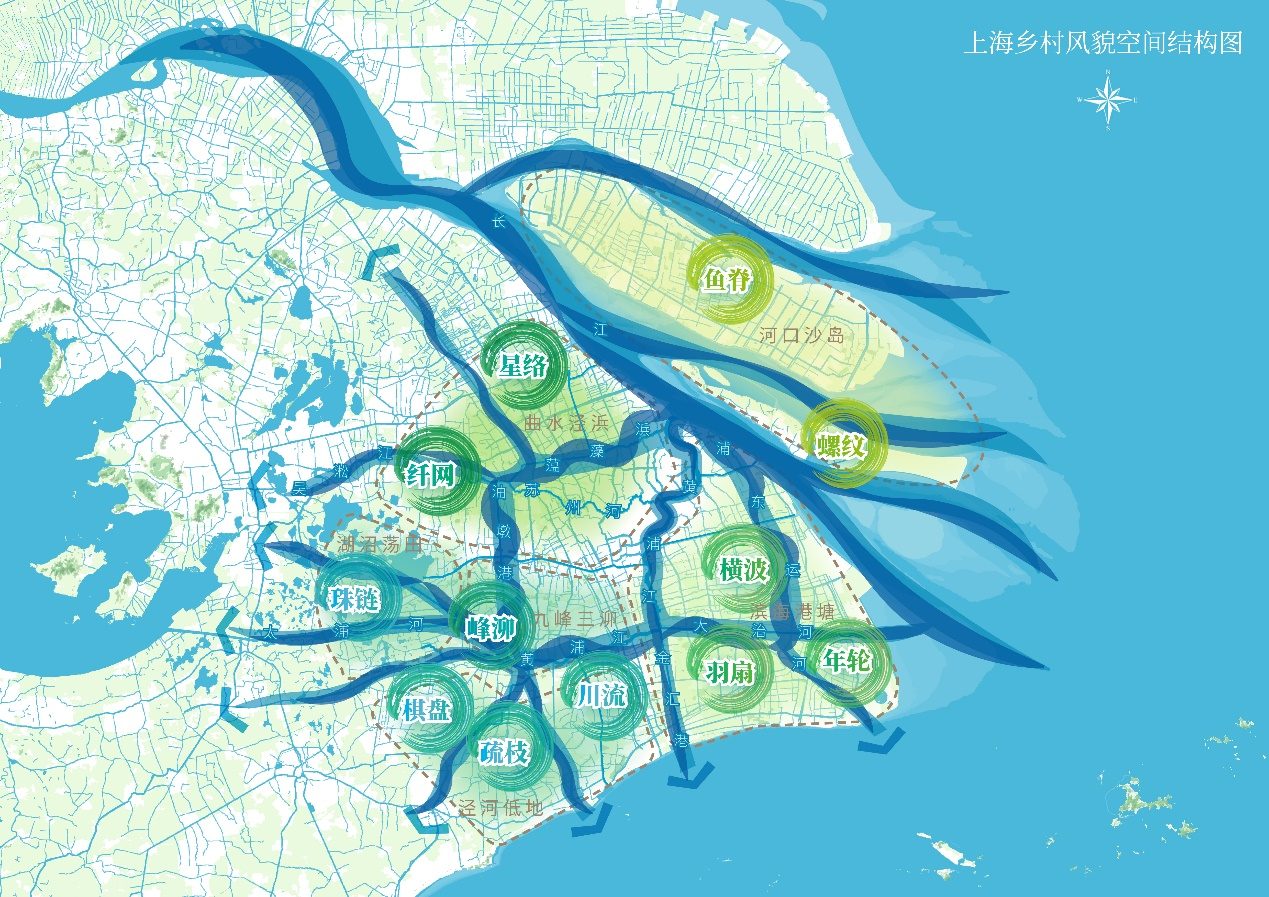

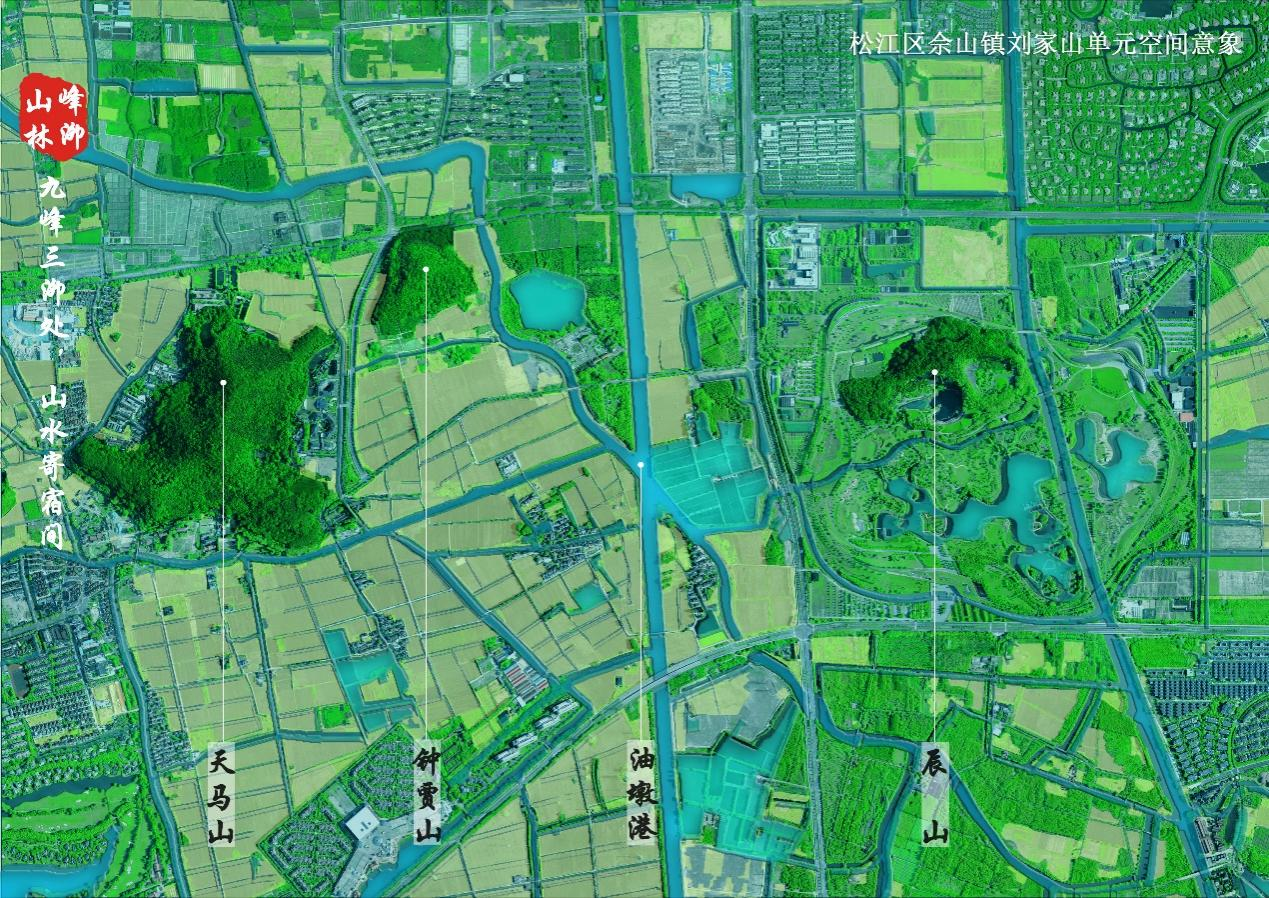

在2023年乡村风貌全面调查基础上,上海市规划和自然资源局组织开展了《上海市特色村落风貌保护传承专项规划》编制工作,首次提出“沪派江南”概念。规划以郊野乡村“滩水田林湖草”蓝绿空间为基底,提炼具有典型辨识度的沪派江南水乡风貌和本土民居空间意向表达,识别构建了“六域、八脉、十二意向”的上海乡村风貌空间结构,统筹划定了148个沪派江南乡村风貌单元。以划定单元为载体,从自然风貌、村落风貌、环境景观和文脉传承4个方面提出20条管控通则,形成完整的风貌保护传承指引体系。筛选出的20个典型风貌单元则进一步细化编制风貌保护传承图则,提出刚性管控和弹性引导内容,为下一步的详细设计和实施落地指明了引导方向。

三、完善体系统筹推进

强化村庄设计的融合与落实

结合《通知》要求,要按照全域全要素,从大地景观、村庄风貌、重要建筑等不同层次、不同侧面体现不同村庄的特点。同时,要求加强规划和土地政策融合,提高规划的实效性,用好全域土地综合整治等政策工具,优化乡村空间。因此,在乡村地区总体空间指引的指导下,需要开展更精细化的、以实施和行动为导向的乡村设计,以此来优化完善乡村地区规划体系,引导目标落实。

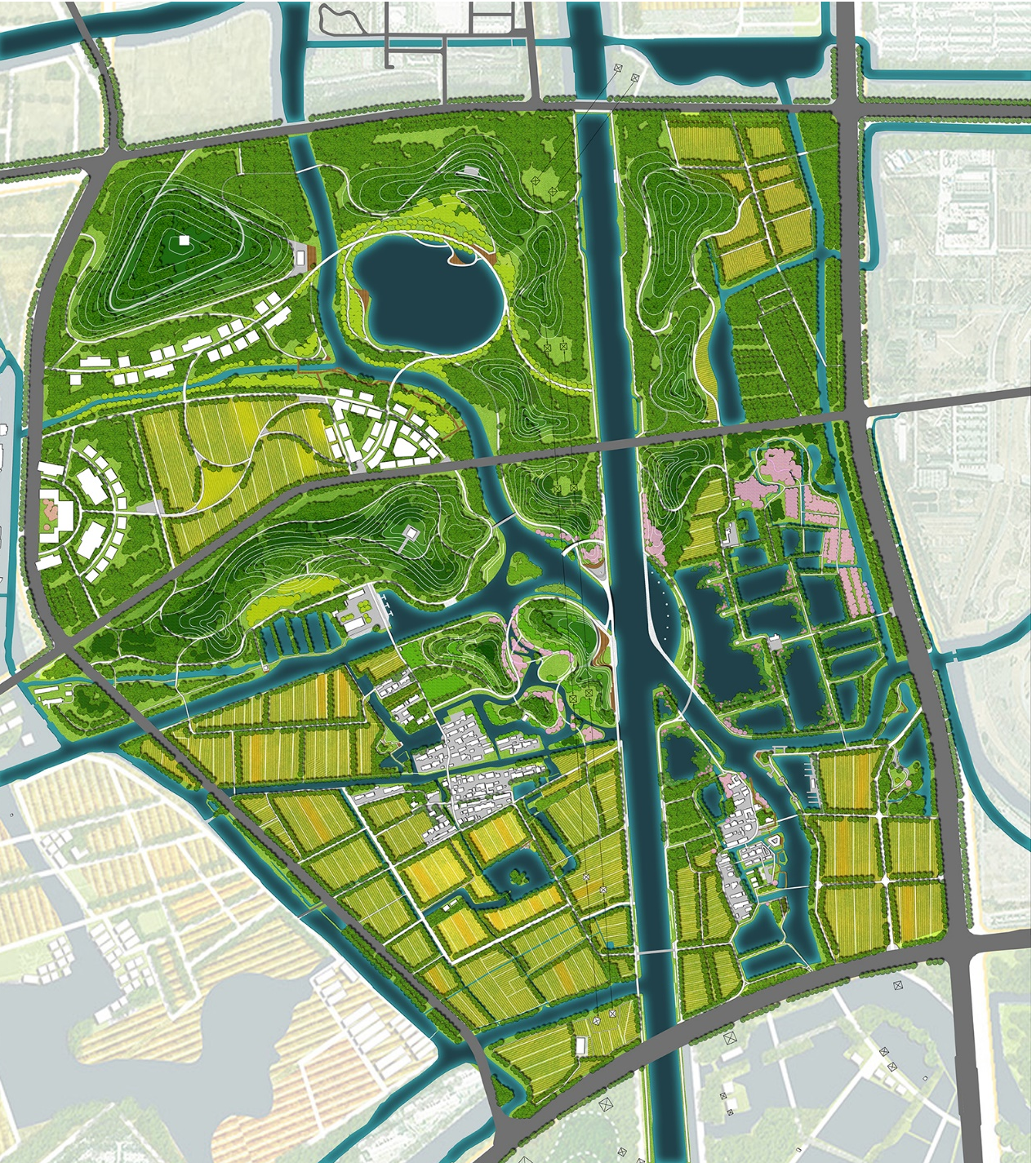

近年来,上海以“先谋划、后规划、再实施”为原则,进一步强化设计的引导作用。乡村空间设计融入到详细规划层次中,把握好空间意向引导、设计方案落实、行动建设计划各个阶段间的关系,适时开展方案征集,充分发挥设计方案对实施建设的引导。乡村空间设计融合衔接郊野单元村庄规划、全域土地综合整治及国土空间用途管制,成为规划统筹实施平台的重要组成部分。以全域全要素为要求,乡村空间设计通过村域空间肌理保护、村落整体风貌提升和建筑景观节点塑造三个层次展开,并对田、水、路、林、村全要素综合空间进行整体设计,形成具体的项目建设安排。同时进一步聚焦行动计划,强化空间引导,以乡村振兴示范村、五好两宜和美乡村试点、乡村风貌试点单元等重点地区作为近期行动示范样本,先行先试,开展若干行动。

松江区佘山镇里下洋村、外下洋村空间单元风貌肌理意向。

松江区佘山镇里下洋村、外下洋村设计图纸。

松江区佘山镇里下洋村、外下洋村意象画卷。

四、促进多方协同参与

共同提升乡村整体空间品质

高质量的乡村空间设计,需要高质量的人才队伍。对于乡村地区空间识别,既有物质空间形态,也需关注整体风貌、自然生态、景观肌理及文化内涵等要素,因此设计人才需具备综合的专业素养,进行在地式、陪伴式的村庄设计,才能做出接地气,容易获得村民认同感的设计作品。结合《通知》,明确坚持以人民为中心,要求引导村民参与村庄规划编制,保障村民的参与和决策权。村庄设计需要多方的协同参与,来共同打造高品质乡村空间,赋能乡村振兴。

结合乡村风貌试点单元的推进,上海开始探索构建乡村版“三师联创”机制,先期选择若干自然村落,由多专业领域构成的规划师、建筑师、评估师等全程参与,对村庄设计进行整体谋划、专业策划和陪伴服务。自2021年起通过建立乡村责任规划师制度,已有两批近100位乡村责任规划师参与到乡村的设计与建设工作中,作为上海首次规划设计人才下乡的探索,乡村责任规划师制度具有很强的创新性和示范性,为乡村治理水平的提高和人才振兴制度化建设提供经验借鉴。此外,乡村空间设计直观具象,作为空间营造的媒介和共治平台,可以吸纳村民自下而上自治力量参与规划决策,实现乡村空间的共治共享。

下一步,上海市规划和自然资源局将学习运用“千万工程”经验,因地制宜、分类施策、循序渐进、久久为功,结合地区特色,分类有序开展上海乡村空间设计。近期聚焦“沪派民居”特色村落试点,制定及推动三年行动计划,营造一批具有示范引领作用的特色乡村风貌保护传承示范样本并探索建立实施机制,落实《通知》相关要求。