突出绿色生态,体现新时代高质量一体化发展——示范区国土空间总体规划怎么看?⑤ 发布日期:2023-09-13

突出绿色生态,体现新时代高质量一体化发展——示范区国土空间总体规划怎么看?⑤

2023-09-13 长三角示范声

突出绿色生态,体现新时代高质量一体化发展

——对《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021-2035年)》的认识与理解

阳建强 东南大学建筑学院教授

2023年2月,国务院批复《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》),是首部经国务院批准的跨行政区国土空间规划。《规划》以“绿色生态”为抓手,率先探索将生态优势转换为经济社会发展优势的路径与示范,提出了示范区范围内三地在生态格局、历史文化、创业空间、基础设施、公共服务、城乡风貌等方面一体化协同发展的空间措施。《规划》既是指导示范区的空间一体化发展高质量发展的规划依据,也为其他地区编制跨区域国土空间规划提纲了经验借鉴。结合新时代高质量发展要求,主要从土地集约利用、历史文化传承与城乡风貌协调三个方面,谈谈对此次《规划》的认识与理解。

土地集约利用方面

党中央、国务院高度重视促进节约集约用地工作。党的十八大首次将“节约集约利用资源”写入党的报告。党的十九大提出“推进资源全面节约和循环利用”。节约资源是保护生态环境的根本之策,坚持节约资源和保护环境的基本国策,树立节约集约循环利用的资源观,要毫不动摇坚持最严格的耕地保护制度和节约用地制度,优化土地利用结构,提高土地开发利用效率。党的二十大报告提出“实施全面节约战略”“推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”的要求。这一新要求是对绿色发展理念的丰富和创新,明确了高质量发展的生态内涵和生态要求,明确了建设人与自然和谐共生现代化的现实选择和具体举措。

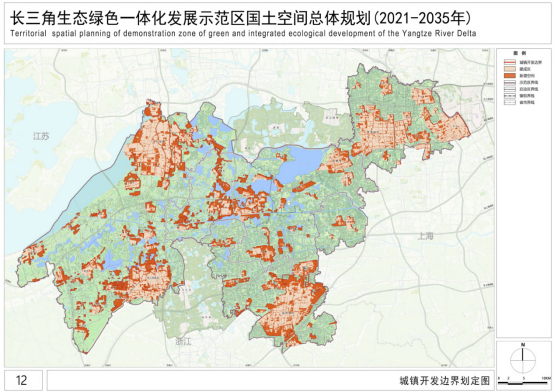

《规划》转变以投资和要素投入为主导、土地增量规模扩张的传统发展模式,落实建设用地“负增长”,从“锁定总量、有序减量”“盘活流量、挖潜存量”入手,确定建设用地规模。在优先确保农业空间、生态空间的前提下,通过推进以闲置宅基地、废弃工矿、分散低效工业、生态敏感地区退出用地等重点的建设用地减量化工作,《规划》将现状的示范区建设用地819.3平方公里至2035年有序减少至803.6平方公里,共减量15.7平方公里。

具体措施包括加大城镇内部有机更新实施力度,拓展低效工业盘活路径,推动老旧小区、城中村等存量用地改造工作,达成增量、流量、存量挂钩的土地协调配置,实现盘活存量用地92.4平方公里的规划目标;推进区域交通基础设施对接,强化公共服务设施共建共享,腾退、转型升级现有低效用地等工作实现建设用地结构优化;推广节地技术与模式,鼓励土地混合利用,强化土地利用全生命周期管理等工作,由2018年单位建设用地GDP仅4.8亿元/平方公里提升至2035年单位建设用地GDP不低于15亿元/平方公里的规划目标,赶超与示范区处于相同区位条件的上海市郊和苏州、嘉兴县级行政单元,实现土地利用经济、社会与生态的综合绩效提高。

历史文化传承方面

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》提出要促进历史文化保护传承与城乡建设融合发展;《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,强化重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。中共二十大报告中,习总书记指出,“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承,建好用好国家文化公园。”文化战略已经上升为支撑民族伟大复兴的国家战略,文化保护传承利用成为国家层面的重点任务之一。《规划》制定的整体传承特色历史格局、建立统一文化保护体系、划定保护控制线等具体历史文化保护策略,充分落实了国家文化传承与发展的战略要求。

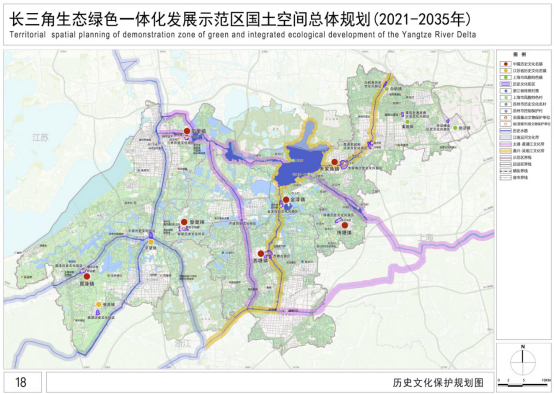

国土空间规划体系中要求加强历史文化遗产保护与管理,规划落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部、国家文物局关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》等相关文件中关于历史文化遗产保护的相关要求,“将历史文化遗产空间信息纳入国土空间基础信息平台”,“对历史文化遗产及其整体环境实施严格保护和管控,在市、县、乡镇国土空间总体规划中统筹划定包括文物保护单位保护范围和建设控制地带、水下文物保护区、地下文物埋藏区、城市紫线等在内的历史文化保护线,并纳入国土空间规划‘一张图’,实施严格保护”等。《规划》传承地域特色历史格局中,强调示范区及协调区的整体性保护要求,以历史水路为脉络,构建历史文化保护的空间骨架,重点打造三条主题历史文化带,分别以江南运河、太湖-黄浦江、嘉兴-吴淞江为实体线路,以京杭运河文化、水乡人居文化、江南文化溯源为主题,串联沿线的多处历史村镇,实现基于历史文化资源之间关联性基础上的网络化、整体性保护。在此基础上,《规划》建立了涵盖历史水路、历史城镇、历史村落、历史文化街区、风貌保护道路、风貌保护河道,以及各级历史文物古迹在内的统一的历史文化保护体系。其中历史水路与风貌保护河道则是基于示范区“生态绿色”一体化特征与历史文化保护要求双重需求下的地域特色资源。

历史文化遗产的保护控制线的划定在《文物保护法》、《城市紫线管理办法》中具有规定要求,《历史文化名城保护规划标准(GBT50357-2018)》中明确要求“历史文化名城保护规划应划定历史城区、历史文化街区和其他历史地段、文物保护单位、历史建筑和地下文物埋藏区的保护界线,并应提出相应的规划控制和建设要求”,保护控制线的划定是历史文化资源保护的刚性要求。《规划》在强化历史文化保护的底线管控方面,相比于历史水路、历史村落、历史文化街区等传统的控制线的划定,增加了以江南园林为代表的历史公园等自然(文化)景观保护控制线的划定,以及公共文化服务设施保护控制线的划定,丰富了文化保护底线管控的内涵。

城乡风貌协调方面

“城乡风貌协调”是实现跨区域一体化发展的重要策略。《规划》提出塑造“江南韵、小镇味、现代风”的新江南水乡风貌,打造自然与人文相融合的景观风貌片区,塑造历史水道与快速风景道为框架的景观廊道,分类引导重点地区差异化发展。这一策略不但是对国家生态文明建设的积极响应,也是对国土空间规划相关编制要点的有效落实。

随着生态文明建设理论和实践的不断探索与丰富,国家战略对城乡广域的风貌保护利用与协调共生提出了更高更新的时代要求。2013年,中央新型城镇化工作会议提出“城镇建设要融入现代元素,更要保护和弘扬传统优秀文化,延续城市历史文脉”,“要注意保留村庄原始风貌,慎砍树、不填湖、少拆房”,“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”的风貌建设要求。2015年,中央城市工作会议更进一步强调城市风貌整体性方面的统筹工作,“要加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控”。2019年《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》提出“延续历史文脉,加强风貌管控,突出地域特色”。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出“加强独具自然生态与地域文化风貌特色的古镇名村、居住群落、历史建筑及非物质文化遗产的整体性保护,全面繁荣乡村文化”。2021年《国土空间规划城市设计指南》中提出了跨区域层面开展城市设计的要求,包括“协调人居环境建设与区域自然生态、历史人文资源之间的关系,凸显跨区域空间特色,为城市群、都市圈、发展廊带、一体化示范区等跨区域的协调发展提供支撑”。

《规划》明确了总体城市设计中城乡肌理、街区尺度与建筑体量、生活密度等设计要求,强调了自然景观格局的保护、城乡建设与自然景观的有机融合,以及新江南水乡风貌的塑造;提出管控城乡风貌的规模尺度,从功能环境协调、适宜慢行等角度对街坊尺度进行控制和塑造,并分别对新建建筑、历史保护与滨水等特定地区的建筑高度进行分级约束和管控,提倡提高生活密度;在延续城乡传统风貌的基础上,强调展现现代多元风貌,塑造传统韵味与当代活力融合的品质空间,强化对建构筑物色彩、建筑形式、园林景观的设计引导。这些城市设计的控制引导对长三角“水乡客厅”地域特色的保护和塑造,以及城乡空间环境品质的提升具有深远的积极作用。