“标准地”绘就发展新图景:金山廊下以自然资源部全域土地综合整治试点为契机,以郊野单元村庄规划为平台,以机制创新助推农业农村现代化 发布日期:2025-02-27

“标准地”绘就发展新图景:金山廊下以自然资源部全域土地综合整治试点为契机,以郊野单元村庄规划为平台,以机制创新助推农业农村现代化

2025年02月27日 中国自然资源报

全域土地综合整治试点典型案例

阅读提示:在建设社会主义现代化国际大都市市郊美丽乡村的过程中,廊下镇“土地整治﹢”实践,以市级土地整治专项资金投入为主,整合各条线涉农资金,将农业与食品加工、教育、文旅、生态等产业有机融合,创新“标准地模块”,较好实现了各类空间要素的均衡配置,引导多元主体共同参与,推动政策、资金、人才等资源向乡村集聚,走出全域规划引领、全方位综合整治、全产业融合发展和全域生态保护提升“四位一体”的新路径。

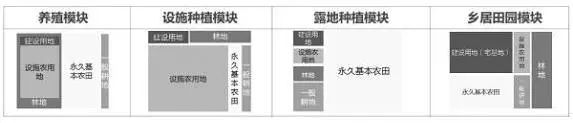

四类标准地模块图

廊下镇位于上海市金山区西南部,下辖12个行政村,耕地、林地资源较为丰富,与上海唯一的国家级现代农业产业园——金山现代农业园区实行“镇区合一”的行政管理体制,是上海“远郊生态农业镇”的典型代表。

2012年,廊下镇启动编制郊野单元规划,构建了全镇基本的空间功能框架,形成了以“农”为特色,集“现代农业科技、科普教育、文化体验、旅游休闲”于一体的现代农业镇区。2013年起,廊下镇启动土地整治项目,形成集中连片、布局规整的万亩生态林、良田、菜田、农宅的空间格局,逐步在提升农业发展能级基础上拓展农业休闲旅游功能。2021年,廊下镇全域土地综合整治试点成为自然资源部部署的乡镇全域土地综合整治试点。

精细协调各类空间,创新组合供地模式

针对区域土地碎片化严重、空间利用格局冲突、生态环境面临挑战等问题,试点工程重点聚焦东部7.1平方公里,“十四五”期间在整治区域内共统筹谋划7类16个项目,集聚资金12.1亿元(市级资金5.7亿,区级资金4.6亿,镇级资金0.2亿,社会投资1.6亿),对本地区空间优化、资源盘活、产业兴旺发挥巨大作用。

在准确把握“超大城市远郊农业镇”特点的基础上,试点通过全域土地综合整治调适空间,提高资源配置效率。按照村庄布局,鼓励群众向镇区集中,集中配套公共服务设施,依托两个保护村塑造诗意乡居环境;按照产业布局,自西向东打造“林、田、菜”的农业生产格局,引导田、林、水进一步集中连片,提升田园风貌,逐步建成理想的国土空间布局。

在实施过程中,试点以多部门项目统筹撬动多渠道资金资源。明确各级各部门职责分工,互相协作,统筹安排用地减量、资源保护、生态修复和建设开发,以全域土地综合整治为平台,帮助农、林、水、产项目落地。通过市、区、镇上下沟通和跨部门横向协调,全面梳理全镇建设项目,归集为农民集中居住、人居环境整治、美丽乡村建设、土地整治四大专项88个任务清单,将廊下镇全域土地综合整治纳入区“十四五”重点项目,协调各部门争取条线资金,依据规划蓝图招商引资吸引社会资本,其中涉农资金由区级统筹集中投放、整体立项,实现项目集聚、资金汇集、资源共享、行动统一。此外,探索叠加区域功能定位和产业发展方向的目标导向型土地综合整治,引导农民、市民、艺术、体育、金融、科研机构等各类多元主体共同参与,推动政策、资金、人才等各类资源要素向乡村集聚,促进乡村新产业新业态融合发展、为乡村振兴农民富裕提供原动力。

在深入调研企业经营情况和发展设想的基础上,试点创新“标准地模块”,确定不同比例的“建设用地﹢设施农用地﹢永久基本农田﹢林地﹢其他农用地”组合,通过全域土地整治行动落实空间要素。根据不同产业特点归纳了设施养殖、设施种植、露地种植、乡居田园四类组合用地模式。在确保耕地保护目标的前提下应用于不同的场景,提高用地和项目审批效率,满足多元产业发展需求。

同时,建立现代都市农业规模化生产机制,在市级现代农业园既有产业布局的基础上,立足“蔬菜保护镇”定位,打响“一菜一菇一茄”的特色品牌,全力构筑“蘑菇小镇”“中央厨房”等特色产业集群,打造“一核一链六基地”产业布局,发挥现代农业集聚效应。依托龙头企业带动合作社和家庭农场发展产业化联合体,规划三个蘑菇生产集聚区,逐步壮大蘑菇产业。

整体重塑乡村风貌,助推农业产业现代化

试点严守耕地保护红线。规模上,通过减量化及农业结构调整补充耕地3872.3亩;生态建设和集中居住、产业发展占用3430.4亩;镇域耕地面积净增加441.9亩,净增1.46%。空间上,按照郊野单元村庄规划、村庄设计、全域土地综合整治实施方案联动编制的方式,充分运用耕地和永久基本农田布局调优的支持政策,统筹各类规划任务和用地空间,调整和优化耕地和永久基本农田布局,增加中部万亩粮田和东部菜田中的永久基本农田占比,释放郊野公园核心区和镇区周边的永久基本农田空间,有效改善耕地碎片化、化解生态—建设空间矛盾,永久基本农田整备区内的永久基本农田占比接近七成,比现状增加7%,形成“万亩林地、万亩菜地、万亩粮田、万亩郊野公园”的空间格局,助推乡村全面振兴。

试点增加村民会所、养老服务、文化体育等设施,建设特色民居集中归并点,建筑风格保留廊下民宅特有的“白墙黛瓦观音兜”的样式,改变了部分宅基地散落无序的空间格局,居住环境及基本公共服务设施大幅改善,农民集中居住意愿增强。此外,结合郊野公园建设,优化林地布局,增加郊野公园内林地空间,提升开放林地景观品质,通过田林网建设织补生态网络,使森林覆盖率从18.5%提高至27.4%;优化水系空间,全镇河湖水面率从8.61%增加至11%;利用500亩草地提升,复合农、林、水、湿多种景观资源,营造优美的近自然生境,恢复生态平衡和生物多样性,释放生态和美学多重价值,提升周边土地价值,有利于开发民宿集群和休闲文旅街区。

通过整治,廊下镇空间布局更加优化,展现出沪派远郊田园风貌。经统计,试点共实施工业用地和农村宅基地减量191.4亩,分期推进343户农户集中居住,结合农业种植结构调整,可新增耕地468.3亩,新增永久基本农田26.0亩。

试点优化、盘活的土地,也为现代农业产业规模化发展创造了空间。试点区域新增用于蘑菇工厂化生产的设施农用地51公顷,是现状用地的4倍,引进3家龙头企业,现蘑菇种植亩均产值可达200万元,并通过蘑菇学院向长三角输出蘑菇种植技术。通过腾挪设施农用地指标102亩,建设4层楼式商品猪育肥舍,实现年出栏12万头,同步配置设施菜田,将猪场粪尿“变废为宝”,构建了“猪—沼—蔬”循环生态模式,实现了产业的现代化、集约化、生态化。依托土地整治工程“打底色”,郊野公园为广大市民提供了观光、生态休闲、游憩体验等功能,同时也带来了人流、财力的集聚。

发展都市生态农业,探索四大维度经验

立足区域优良农业及生态本底资源,充分利用上海及长三角区域市场优势,匹配人们日益增长的对高端农产品及休闲体验旅居需求,廊下找出一条以全域土地整治推动全域高质量发展的新路子。

作为大都市远郊生态农业镇的典型代表,廊下镇从全域土地综合整治项目实践,总结了总体实施思路、农业产业发展布局、用地结构调整和组合用地模式四大维度经验。

一是强化顶层设计,明确总体实施思路。统筹形成一张规划布局图、一个项目包、一个时间表、一张路线图的实施计划;利用财政投入和社会资金支持村庄建设,打破条块分割、统筹整合资源、形成多项资金渠道整合至一个平台运作的投资方式。

二是结合自身资源禀赋,打响特色品牌,全力构筑特色产业集群,同时创新现代化生态化种养结合的农业产业发展布局新形式。强调系统观念,建立区域项目联动管理机制。

三是通过对项目区内建设用地减量和乡村生态环境的整治,增加项目区内生态涵养林、生态公益林、河道水系等的建设,并建立审批联动、资金联动、实施联动、验收联动的工作机制。

四是预留了一定的未落图指标采用组合模式进行供地,以适应产业发展的不同用地需求。现廊下已建立形成乡居田园模块、养殖模块、露地种植模块、设施种植供地模块,进一步满足农业产业需求,助力廊下乡村产业兴旺与乡村全面振兴。