市规划资源局组织召开“上海市湿地生态空间发展专项规划(2024-2035)”工作启动会 发布日期:2024-06-17

市规划资源局组织召开“上海市湿地生态空间发展专项规划(2024-2035)”工作启动会

2024-06-17 市规划资源局

为深入学习贯彻习近平生态文明思想,筑牢超大城市蓝绿生态基底,打造美丽中国的上海典范,根据市委、市政府总体工作部署,6月14日下午,上海市规划资源局在上海城市规划展示馆组织召开“上海市湿地生态空间发展专项规划(2024-2035)”工作启动会。市水务局、市绿化市容局、市生态环境局、市农业农村委等相关部门、本市16个区规划资源局、局相关处室、下属事业单位、20余家专题研究与调研工作团队代表参加会议。

会议由市规划资源局用途实施处吴燕处长主持,王训国副局长出席会议并讲话,中国林科院崔丽娟副院长、中国工程院马军院士、艾奕康咨询上海分公司Lee Parks总监分别做专题培训报告,市规划院介绍工作总体推进安排,市测绘院为调研团队做调研APP使用指导。

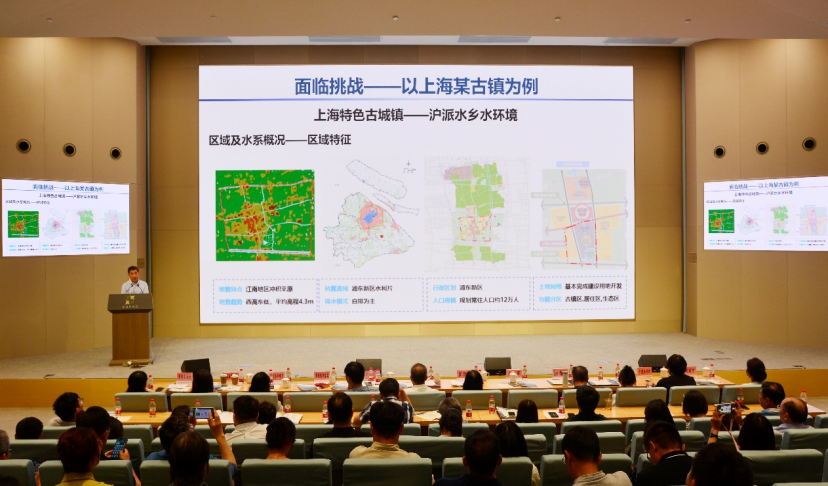

本次专项规划的“湿地生态空间”,不仅指本市湿地名录里的狭义湿地,也包括本市自然资源管理中涉及的水田、河流湖泊、坑塘水面、沿海滩涂、内陆滩涂等各种地类空间资源,包含了上海6000多年来成陆演变过程中形成的地势低平、湖荡交错、水网密布、蓝绿交织、田林水融合、城郊野一体的各种“湿意”空间形态,是传承沪派江南风韵的重要载体,是上海珍贵的本地乡土基因、生态自然之本和城市文明之源。即将开展的覆盖上海全市域的湿地生态空间普查和第一批详查工作,是湿地生态空间发展专项规划研究的重要基础。调研将重点聚焦城镇与郊野地区,深度挖掘上海超大城市沪派江南自然特质、空间肌理和水乡意象,形成“一湿一图”、“一区一册”,为营造具有典型上海特点的湿地空间系统格局和特色意境描绘最重要的一张动态底图。

会议邀请了三位专业领域专家,分别从湿地生态系统、水环境系统治理、湿地功能和景观营造等方面做专题培训。

中国林科院副院长崔丽娟女士提出,根据上海湿地海陆交汇,丰富而多的特点,建议建立“VITAL”(Vivid活水、Integrated综合、Tasteful雅致、Allied协同和Lasting持续)的沪派水乡湿地规划愿景,打造“长江入海之韵,江南水乡之梦,人水共荣之城”。通过对上海人居、发展和生态的三重关系再梳理,提出优化湿地生态空间布局、构建完善湿地网络的初步设想,指出应着力于综合发展,科学打造高质量湿地,强化关键节点湿地,实施近自然修复。在保证湿地生态系统基本功能的前提下,实现上海湿地生态系统的差异化构建,将上海打造成为湿地生态修复与城市共融的典范。

哈尔滨工业大学环境学院副院长马军院士提出,上海依水建城,湿地是保障其生态环境安全和社会可持续发展的重要战略资源。他指出,上海的湿地保护修复应遵循三个要点:在“强网控源”方面,严格控制点源污染,降低内源污染,尤其是加强雨污分流的治理利用;在“活水循环”方面,合理调度区域水资源,完善水网循环体系,加强局部水体的循环净化能力,发挥湿地生态空间对水系统治理的缓冲蓄滞作用和源头清洁作用,有效提升整体水清澈度;在“生态提升”方面,结合区域的功能定位,提升与强化水生生态系统的结合,为居民创造更加宜居的生态环境。

艾奕康上海景观设计总监Lee Parks先生提出,沪派江南湿地的生境营造应采用整体思维,全面考虑湿地生态系统与周边环境的互动关系,确保湿地可持续性发展。他结合自己参与的上海实践案例,向大家生动呈现了对于受损的湿地生态系统,如何采用低影响、近自然的设计手法进行生态恢复。同时,他强调应注重人与自然之间的联系,创造人们亲近自然、享受自然的空间;在郊野乡村地区应保护和恢复湿地生物多样性,提高湿地生态系统的韧性,倡导恢复本土物种,采用乡土材质,创造具有沪派江南特色的湿地景观,丰富的湿地文化内涵和观赏价值。

最后,王训国副局长作总结讲话。他强调,一是要贯彻习近平生态文明思想,充分认识湿地保护的重要性。在“上海2035”总体规划引领下,进一步完善湿地空间顶层设计,编制好湿地生态空间要素的专项规划。湿地生态问题没有边界。要深化认识、凝聚共识,协手水务、绿容、生态、农业、海洋等有关部门,共同奋力绘就美丽中国的上海画卷。二是要准确把握湿地发展规律,深刻认识上海面临的问题挑战,以高水平保护支撑高质量发展。上海作为一个拥有世界级经济密度与人口密度的超大城市,要统筹好湿地水乡的高质量发展和高水平保护,重点是把握湿地与水乡、湿地营造与水治理、湿地保护与发展这三对关系。三是要精心组织,创新实现路径和机制,高质量高水平完成工作。加强市区协作、部门协同,理顺管理机制,形成管理合力,力求形成“1个规划,1个制度,1个联合管理主体”的上海特色湿地空间管理模式,不遗余力地挖掘增加市民触手可及的“湿地+”空间。四是要强化工作统筹,安全第一,确保调研工作顺利开展。由市规划院和中国林科院统筹提供技术指导,归纳总结好调研总体成果。各团队要明确安全责任人,做好安全防护,建立信息沟通机制、工作进展通报机制、调研问题讨论机制、调研口径统一机制,确保调研工作平安顺利和圆满成功。