创新推进全域土地综合整治 积极助力上海城市乡村振兴 发布日期:2023-06-25

创新推进全域土地综合整治 积极助力上海城市乡村振兴

2023-06-25 市规划资源局

乡村振兴是全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是新时代“三农”工作总抓手。党的二十大报告把“三农”工作摆在突出位置、做出全面部署,吹响了新时代新征程全面推进乡村振兴的号角。近日,中央相关部门深入总结浙江“千村示范、万村整治”工程实施20年来的经验启示,对推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实,完成艰巨繁重的改革发展稳定任务,具有特殊重要意义。

上海的乡村是城市核心功能重要承载地和城市核心竞争力的战略空间,具有重大作用和独特价值,但是随着经济高速发展,城乡发展不平衡显现、农村发展不充分问题突出、生态空间数量质量难以满足人民群众对高品质生活的追求。为了落实党中央对生态文明及乡村振兴战略的总体要求,实施上海2035城市总体规划,上海持续开展土地整治工作,积极推进耕地增量提质,探索在土地等资源紧约束条件下实现现代农业持续发展、农村面貌持续改善、农民收入持续增长、生态环境持续优化,为推进更高水平的农业农村现代化和城乡融合发展、建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市打下坚实基础。

十年磨一剑

上海一直致力于土地整治创新实践

上海土地整治工作起步较早,2010年以来,积极推进市级土地整治项目、郊野公园和低效建设用地减量化等各类土地整治工程,坚持问题导向、坚持因地制宜、坚持融合创新、坚持价值引领,增加耕地面积、提高耕地质量,为乡村发展擦亮底色、注入活力,也为全域土地综合整治奠定实践基础。

一是实施了17个市级土地整治项目,不仅有效增加了耕地面积和质量、改善了乡村风貌和生态环境,更尝试跨界融合,探索艺术、体育、自然教育等一系列“土地整治+”创新实践,不断拓展土地整治内涵和外延,成为发掘乡村价值,促进城乡互动、城乡等值化发展的重要抓手。二是以土地整治为路径建设10个郊野公园,聚焦全市生态功能重要节点打造46平方公里的生态野趣开敞空间,接待游客超2800万人次,成为提高居民幸福感、提升城市品质的重要保障。三是在国土空间规划指引下,以郊野单元规划为平台,全面推动低效建设用地减量化,同时以城乡建设用地增减挂钩为思路,制定“以减定增,以增促减”的用地计划联动机制,积极寻求超大城市可持续发展的转型路径。目前全市已完成规划开发边界外低效建设用地拆除复垦总规模累计101平方公里,其中,新增耕地45平方公里,新增林地35平方公里。充分保障了城乡发展需求,约48%用于市政民生项目,约29%用于六类经营性项目,约23%用于产业项目。

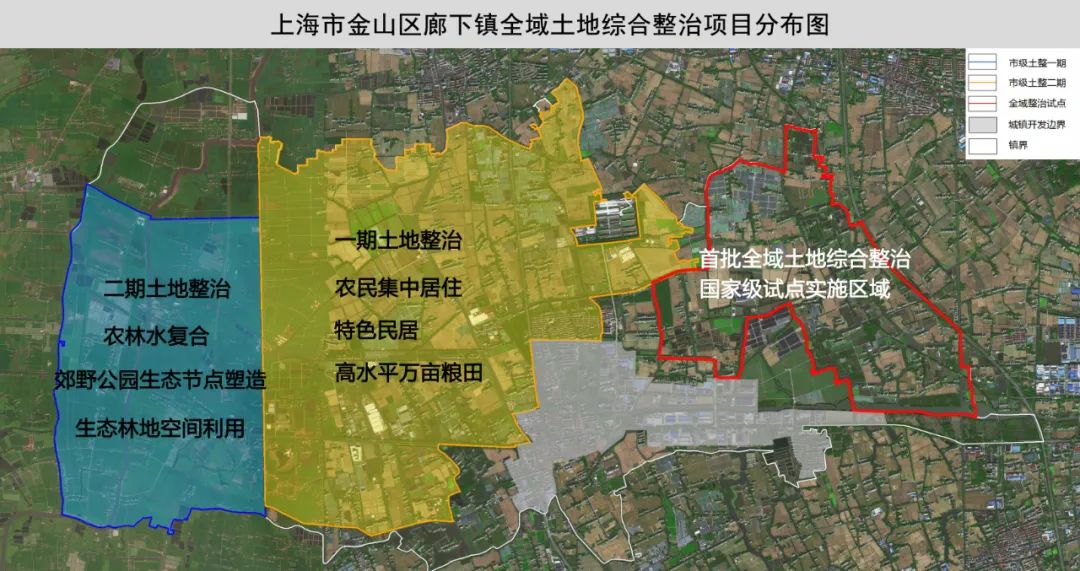

金山区廊下镇是上海土地整治发展的亲历者和见证者。2013年廊下镇中部区域启动一期市级土地整治项目,着力目标打造“万亩效应”,形成集中连片、布局归整的万亩生态林、良田、菜田、农宅的空间格局。2015年,依托土地整治项目成效,廊下郊野公园在全市率先开园,同年西部区域启动二期市级土地整治项目,融入郊野公园景观营造提升、农林水一体化建设示范和建设用地减量等内容。经过近十年整治,廊下镇共完成低效建设用地减量50公顷,新增耕地面积约80公顷,年平均接待游客70万人次,实现1000余户农民相对集中居住,有效促进了生产、生活、生态空间的融合,实现以万亩良田为基础推动现代农业产业发展,以建设特色民居家园为核心重塑乡村社区空间,以改善区域生态环境为重点激活了城乡要素双向流动。

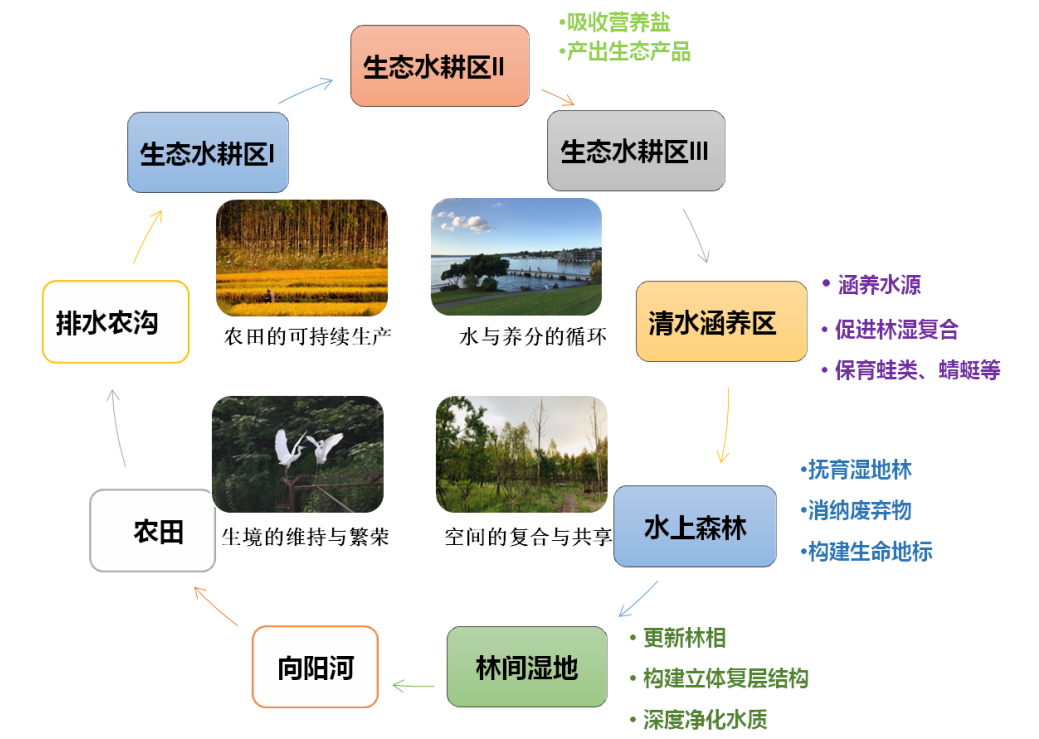

位于廊下镇友好村的“农林水乡”就是二期市级土地整治项目重点打造的生态节点工程,也是廊下郊野公园的网红打卡点。这里不仅风景如画,为周边村民和市民提供了休闲好去处,还承担了生态修复和自然保护的功能。华东师范大学生态与环境科学学院的陈雪初教授长期在这里开展科研示范,他介绍:“原来农业尾水直接排到河道里会对环境产生影响,现在通过农林湿复合系统进行净化,不仅有效减少农业面源污染,而且尾水里面的氮磷就变成营养物质,促进了植物的生长,也吸引鸟类、蛙类等多种生物在这里栖息,区域生态环境得到了明显改善。”如今,沪上公益团队还组织亲子家庭前来体验沉浸式自然科普教育,让大家一边玩儿一边学习自然科学的知识。

生态循环

优化空间格局

探索全域土地综合整治上海模式

按照自然资源部和市委市政府的决策部署,上海立足于自身发展特点和多年土地整治的实践经验,从2018年开始探索全域土地综合整治的模式机制,以松江区泖港镇和金山区廊下镇为试点打造符合本市实际的全域土地综合整治“上海经验”“上海样板”。

松江区泖港镇就是本市最早启动的全域土地综合整治试点镇之一。作为典型的上海远郊乡镇,坐拥万亩泖田风情和十里涵养林带,是全国农业产业强镇、国家级生态镇,肩负着农业生产、生态保育的重任。同时现状耕地破碎化明显,农民改善居住条件呼声很高,乡村产业能级较低,林水田用地矛盾突出,空间优化诉求强烈。试点启动后,市、区、镇协同配合,紧扣规划实施和区域发展目标,编制完善郊野单元村庄规划,积极开展村庄设计,通过搭建规划行动平台,协调各类空间要素,策划安排各类建设行动,做到“把每一寸土地都规划得清清楚楚后再开工建设”。

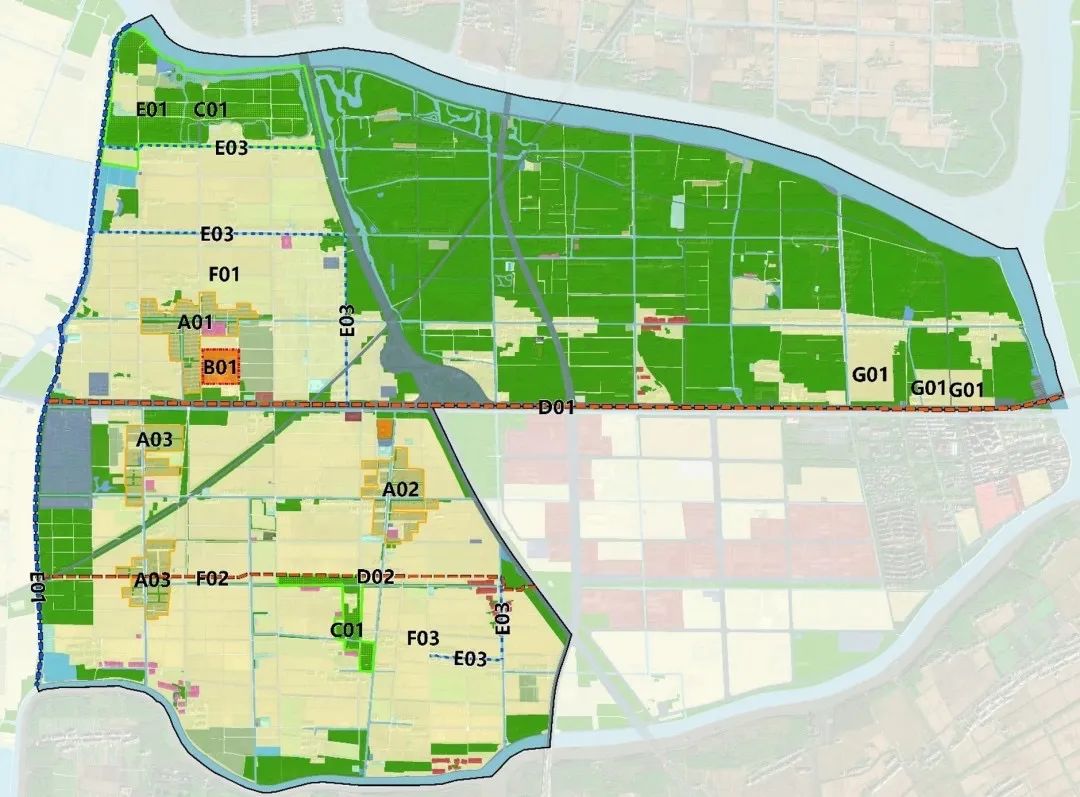

目前,泖港镇郊野单元村庄规划和全域土地综合整治实施方案已经区政府批复同意,目前正在积极开展各类单体项目实施工作。根据实施方案,泖港镇实施周期内整合了田、水、路、林、村、产等各类单体项目17个,集聚各类财政资金、社会资本超过30亿元。预计到2025年,净增耕地面积超过5%,5亩以下零碎耕地斑块数量和面积均大幅度减少,永久基本农田布局更加集中连片;同时实现黄桥村、腰泾村和曹家浜村农民全部集中居住,配置公共服务设施,改善生态环境,建成宜居、宜业、宜游的乡村新社区;此外通过“集体经营性建设用地入市”、“点状供地”等规划土地政策,吸引优质乡村产业尽快落地,提升产业能级,不断壮大集体经济活力,让农民获得更多发展红利。

全域实施方案布局图

黄桥村位于泖港镇全域土地综合整治试点区域内,素有“浦江第一村”的美誉。在实施农民相对集中居住的基础上,村内还配齐了社区服务站、卫生室、大食堂、健身点等公共服务设施,极大地提升了乡村生活品质,并依托集体经营性建设用地入市政策,与社会资本合作共建“漕河泾开发区黄桥科技园”,以产业转型带动农民就业和集体经济发展。原村支部书记张永强对黄桥村的发展有着切身的感受,他说:“乡村振兴不仅是村庄环境美、村民生活美,更重要的是产业还要兴旺。黄桥村在通过集中居住改善村民居住条件和生活配套的同时,积极盘活宅基地改革中节约出来的土地资源,在村庄南部建设工业园区,借力品牌园区为乡村振兴注入产业动力,让村民们在家门口打工成为现实,为年轻人留在乡村创造条件。有了生活、生态,村民才能记得住乡愁,而有了生产发展,乡村振兴才有根基。”

黄桥村

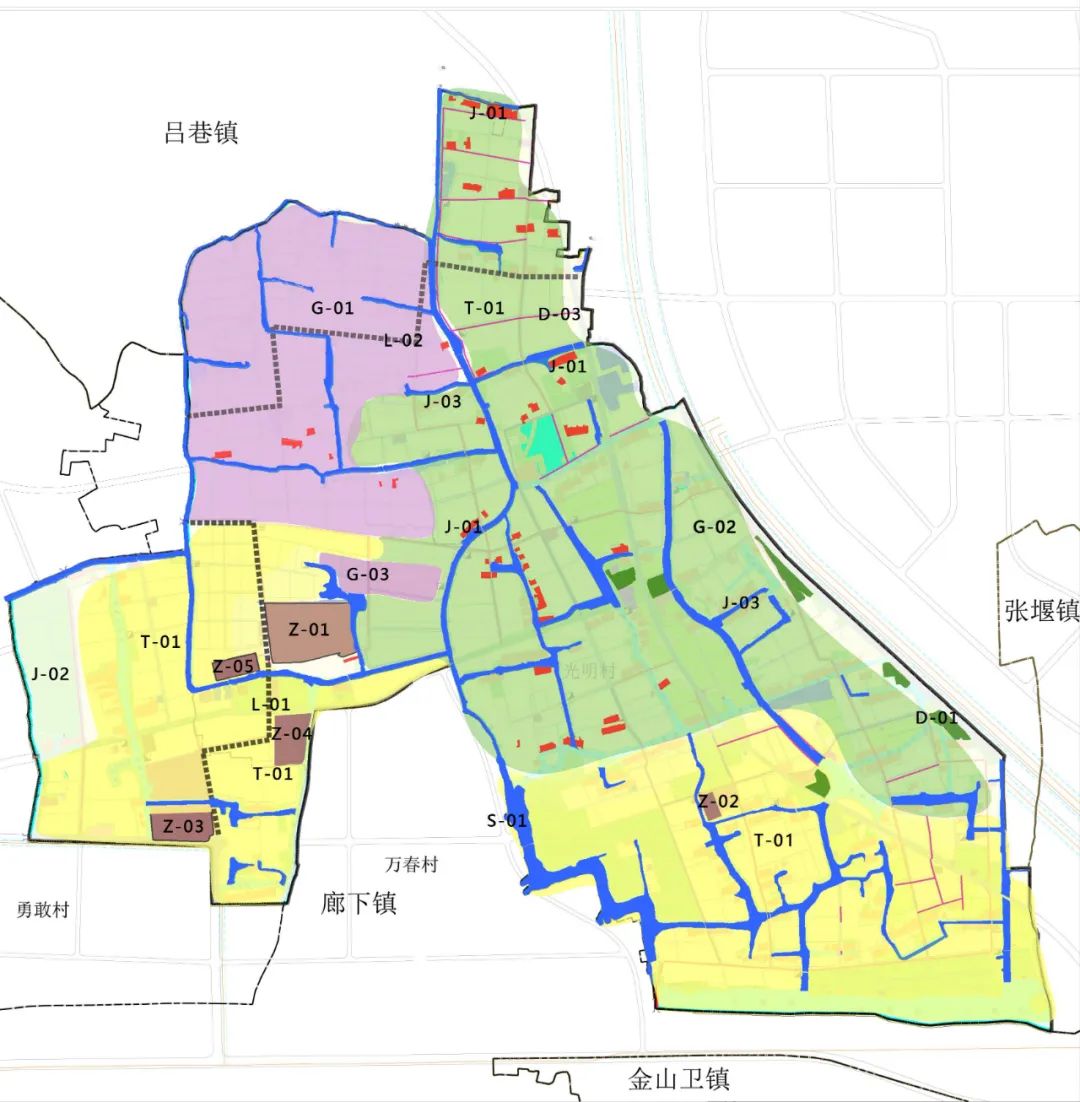

金山区廊下镇全域土地综合整治试点,在前两期市级土地整治项目和郊野公园的基础上,紧密围绕大都市人群需求,通过项目策划与空间规划设计,促进多门类的特色农业产业向上、下游延伸,发挥廊下镇生态农业独特优势,使得有限土地发挥出最大效益与溢出功能,实现乡村一二三产有机融合和生态可持续的发展目标。

全域实施方案布局图

松林楼房养猪场项目就是现代化、集约化和生态化的典型代表,一方面通过全域土地综合整治,腾挪设施农用地指标102亩,建设4层楼式商品猪育肥舍,实现年出栏12万头,解决全区产能目标,而传统平房养猪要达到这个出栏量则需要640亩。另一方面在周边同步配置设施菜田,将猪场的粪尿“变废为宝”,构建“猪—沼—蔬”循环生态模式,利用沼气可发电解决猪场职工生活用电需求,还可以提纯天然气并管使用,沼液和干粪输送到农田及蔬菜基地用作有机肥料,为现代都市农业产业供能。据测算,猪场满负荷全年发电量360万度,天然气并管后每天可节约成本1万元左右,年产有机肥料3000吨,近9000亩蔬菜基地的化肥使用量平均减少50%左右,每年二氧化碳可减排20000吨,真正做到成本有降低、环境低污染、资源高利用和生态循环、环境友好的绿色发展,构建现代都市农业产业链、循环链和空间链有机融合体系。打造“蘑菇小镇”,占地面积68亩,不仅形成蘑菇产业的集聚和龙头企业带动效应,还引入食用菌产业人才培养计划,培养一批懂技术、会管理、有经销能力的本地菇农,成为农民持续稳定增收的样板。上海市农业生物基因中心在廊下镇开展节水抗旱水稻种植技术研究和示范,通过全域土地综合整治优化田块和灌排设施布局,既可以利用非标准化水田地块,见缝插针,减少灌溉水渠铺设,最大程度增加耕地面积;还可以通过采用旱种旱管模式后,实现温室气体成分甲烷的排放量降低97%,达到降碳目标。

松林养猪场

上海的全域土地综合整治不同于传统意义上单纯以新增耕地为目的的土地整理复垦项目,而是以贯彻落实生态文明理念、推进农业农村现代化和乡村振兴战略为目标,以田水路林村综合整治为核心,进一步创新制度供给和机制保障,搭建各方力量有序参与和各类资源有效整合的乡村建设和发展平台。涉农乡镇和街道可以依托全域土地综合整治平台,以国土空间规划为引领,在全域范围内综合实施农用地整理、建设用地整治和生态保护和修复工程,系统优化生产、生活、生态空间布局,助力乡村全面振兴。

一张蓝图绘到底

助力超大城市乡村价值全面提升

基于泖港镇和廊下镇两个试点探索,2022年,上海市政府办公厅印发《关于实施全域土地综合整治的意见》,逐步建立全域土地综合整治实施机制和政策框架,形成一批可复制可推广的成功模式,由点及面、由表及里,基本建成具有江南田园风貌特征和超大城市特点的乡村国土空间新格局。

一方面,研究完善政策机制,搭建高效实施平台。印发《上海市全域土地综合整治工作管理办法(试行)》《上海市全域土地综合整治工作指引(试行)》等配套文件,明确职责分工、工作程序和实施要求。成立由分管副市长任组长,12个市级相关委办局共同参与的全域土地综合整治联席会议,定期召开工作例会,建立高位引领的统筹推进机制。搭建乡村产业协同发展服务平台,依托上海联合产权交易所探索市场主体与全域土地综合整治区域的合作模式。上海联合产权交易所副总裁赵红光表示:“我们协助各个镇梳理相关的招商信息,通过产权交易和资本运作积累多年的投资人资源,而开展进一步的精准推介和洽谈。”

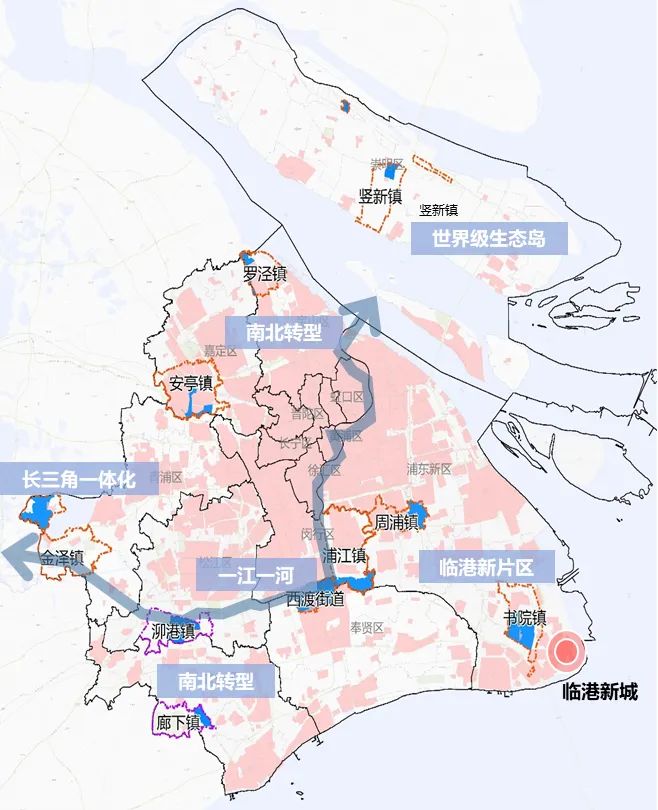

另一方面,稳妥推进全域土地综合整治试点。在松江区泖港镇和金山区廊下镇2个试点基础上,联动一江一河、两翼齐飞、五大新城、南北转型、崇明世界级生态岛等战略空间,按照全域规划、整体设计和综合实施的路径持续推进全域土地综合整治试点工作。乡村规划设计师孔庆华从去年参与全域土地综合整治试点工作以来,多次驻场办公,几乎跑遍了试点整治区的每个角落,她和团队中的小伙伴都相信每一种美好生活的构建,都源于对脚下土地的丈量和理解。孔庆华说:“我们不仅是参与试点区域规划方案编制,更是乡村发展的观察者,部门、村民和企业诉求的倾听者,乡村经济、生态、文化和社会价值实现的挖潜者,期待成为超大城市乡村飞跃发展的见证者!”

全域土地综合整治来源于浙江“千万工程”,也必将按照习近平总书记的战略擘画和重要指示要求,一件事情接着一件事情办,一年接着一年干,持之以恒、久久为功,把宏伟蓝图细化为“施工图”、高质量转化为“实景画”,进一步彰显乡村的经济价值、生态价值、社会价值、文化价值,谱写“农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足”的大文章,推动习近平新时代中国特色社会主义思想在上海乡村落地生根、开花结果。