土地储备筑起安居梦想——助力上海成片二级以下旧里改造收官 发布日期:2022-11-28

土地储备筑起安居梦想——助力上海成片二级以下旧里改造收官

2022-11-28 土地储备中心

上海作为国内城市建设的先行者,较早地完成了主城区建设、遇到旧区改造的难题。同时,上海也是全国最早探索土地有偿使用和土地储备的城市。2005年以来,上海以改革创新精神,探索实践了土地储备旧区改造模式,加强资源统筹和资金平衡,持续增进民生福祉,提高市民生活居住品质。至2022年,上海成片二级以下旧里改造全面收官,中心城区共征收、拆除成片二级旧里以下房屋超过1000万平米,受益居民40多万户,配套建设了18个大型居住社区和50余万套保障性住房,帮助百万市民圆了安居梦。

困中求变:土地储备模式破解旧改僵局

根据公开资料,上世纪90年代初,上海中心城区共有1500多万平方米二级旧里以下住房,其中成片危房、棚户、简屋365万平方米。1992年,上海市委市政府提出“到本世纪末完成市区365万平方米危棚简屋改造”,原卢湾区打浦桥“斜三地块”首开“毛地批租”旧区改造先河,上海由此拉开了首轮大规模旧区改造的序幕。所谓“毛地批租”,是相对于“净地出让”而言,政府不进行旧改地块的居民动迁和房屋拆平,而是直接将旧改地块批租给开发商,由开发商进行动拆迁,形成净地后再进行开发建设。

到20世纪末,上海“365万平方米危棚简屋”改造任务基本完成,但后续工作推进遭遇了极大困难。特别是在中心城区的一些旧街坊,居民住房破旧简陋、生活条件困难,面积狭小、人口密度极大。按照当时的经济社会发展水平测算,开发商组织实施动拆迁的费用大大高于该地块开发商办楼宇、商品住房所获收益。因此,以获取利润为目的的开发商不再具有推进旧改的动力,甚至出现了很多批租地块长年搁置的问题,旧区改造工作陷于停滞状态。

然而,从过去20年的国内城市建设发展历程来看,土地储备模式毫无疑问是推进旧区改造的主流模式,是旧改居民安居圆梦的重要保障之一。正是成功运用了土地储备平台,使得上海旧区改造工作能够继续推进下去,持续增进民生福祉,改善市民居住条件和生活品质。

试问,土地储备何以破解旧区改造僵局?

面对旧区改造这“天下第一难”,上海是如何运用土地储备的政策通道,与旧改等民生工程有效衔接起来的?

从结果来看,土地储备成为旧区改造的政策通道,一方面是传统的旧区改造模式陷入僵局,另一方面是土地储备工作制度逐渐成熟,具备了承载旧改工作的条件。在多方合力的共同作用下,上海市政府和相关部门困中求变,创造性地提出了以土地储备平台整合相关政策,推进旧区改造的新模式。

“毛地批租”的旧改模式因开发商成本收益倒挂而陷入停滞,但对于当时的上海来说,困难还不止于此。2004年国务院办公厅发布了《关于控制城镇房屋拆迁规模严格拆迁管理的通知》,明确规定“严禁未经拆迁补偿安置,收回原土地使用权而直接供应土地,并发放建设用地批准文件”。这就要求居民房屋征收补偿安置必须先于土地供应,过去“毛地批租”的先供地、后补偿模式难以为继。

根据公开资料,上海于1996年成立了土地发展中心(后更名为土地储备中心),是全国首个土地储备机构。其主要职能是代表政府,通过依法收回、收购、征收等方式取得土地使用权,进行储存和前期开发整理,经土地出让、划拨等方式完成土地供应,用于城市建设。上海市土地储备中心成立之初,相关工作制度并不健全,土地储备工作在摸索中前进,没有直接参与旧区改造工作。到2004年前后,上海已逐渐形成较为完整的工作机制,颁布了地方政府规章《上海市土地储备办法》(2004年市政府第25号令),由土地储备实施土地前期开发整理,实现净地供应的工作机制逐渐成熟。

为继续推进中心城区旧区改造工作,持续增进民生福祉,上海市政府研究提出了“利用土地储备通道推进旧区改造”的新模式。2005年8月,受上海市政府委托,市土地储备中心与原闸北区政府联手,启动了铁路上海站北广场地区旧区改造项目,探索实践了土地储备旧区改造模式。具体而言,是由土地储备机构作为旧改项目投资和实施主体,房管部门牵头成立旧改办或工作专班,委托国企如征收事务所、动拆迁公司,与属地街镇、社区共同推进居民房屋征收相关事务。

在没有任何参考模式和成功先例的情况下,上海通过市、区两级政府紧密合作,设立平台,建立机制,在较短的时间内完成了北广场地块旧改项目的各项前期工作。该项目分三期推进,土地总面积约26公顷,动迁居民约7400户,投入资金约98亿元,至2009年12月,该项目动迁拆平工作全部完成。北广场项目的成功实施,极大改善了周边环境和城市形象,进一步完善了铁路上海站的交通枢纽功能。

图1 旧改前的铁路上海站北广场地区(2007年,资料图片)

有了铁路北广场旧改项目的成功先例,上海市、区两级政府重启了大规模的旧区改造项目,分别以市、区联合储备和区单独储备的形式推进。2006-2022年,全市共改造二级旧里以下房屋约1054.1万平方米,受益居民约45.7万户。其中市、区联合储备的旧改项目69个,共动迁居民约10.4万户,涉及土地面积约323公顷,总投资超过4000亿元。其中典型的如平凉西块、董家渡地块,具有土地面积小、动迁居民多、项目投资大等特征。杨浦区平凉西块旧改共涉及16个街坊约17000多户动迁居民,是中心城区最大的成片二级旧里。黄浦区董家渡13、15街坊旧改土地总面积约20公顷,动迁居民约7500户,投入资金约177亿元。通过旧区改造,曾经污水横流、房屋破败的旧街坊消失不见,腾挪出来的宝贵开发空间,大多用于开发建设高端商务办公、商品住房项目,有效提升了城市形象、提高区域经济活力,为中心城区城市更新提供了重要支撑。

图2 首个平凉西块旧改街坊启动征收(2005年,资料图片)

图3 平凉西块旧改街坊,已完成动迁、未拆平(2022年,王超 摄)

图4 平凉西块旧改街坊,已完成动迁、未拆平(2022年,王超 摄)

图5 旧改前的董家渡(2008年,资料图片)

稳中求进:土地储备平台承载保障房建设

上世纪末,上海启动首轮“365万平方米危棚简屋”改造之后,动迁居民没有现房安置、保障房供应滞后等问题愈加凸显。有的动迁居民自行找房过渡,甚至过渡期长达八九年,给居民生活带来极大的不便。

为解决这一问题,上海以改革创新精神破解民生难题,打破常规、创新办法,提出在郊区新城附近建设大型保障住房基地,用于中心城区旧改居民安置。2003年起,上海市政府委托地方国企负责保障房基地的资金投入和建设实施,虽然在短时间内快速完成了保障房的及时供应,但土地征收储备和供地工作较为粗放,受房地产市场波动影响,基地建设曾一度停滞。

在总结经验教训的基础上,上海一方面突出规划引领,加强顶层设计,结合新城建设优化大社区选址;另一方面加强土地管理,正式确立了以土地储备模式推进大社区建设的工作机制。

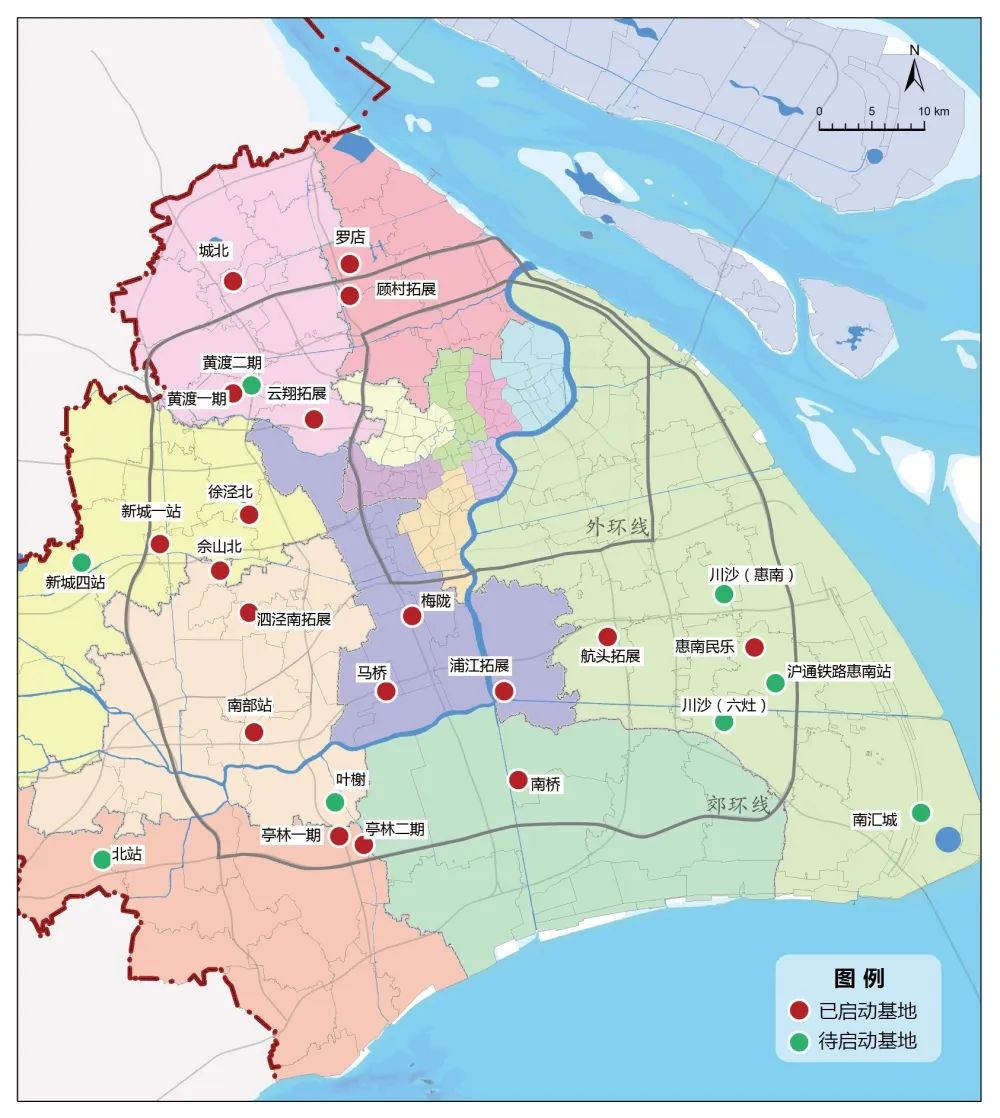

2010年,上海市政府发布了《关于推进本市大型居住社区土地储备工作若干意见的通知》,成立了由分管副市长为组长,市规土局、市土地储备中心领导为副组长,市政府各有关部门及相关区政府组成的“市大型居住社区土地储备工作领导小组”,批准了市规土局和市土地储备中心提出的建设大型居住社区的23个、约105平方公里的开发项目。

图6 第二批大型居住社区分布图(2022年现状,蒙涯 制图)

按照“以区为主、市区联合、全面锁定、先储后建、合理配比、适时投放”的原则,上海探索实践了市区联合、成片开发、边储边供的土地储备模式。在确保大型居住社区建设进度不减、保障房供应质量不降的前提下,发挥土地储备的统筹作用,大大规范了农转用、集体土体征收、存量建设用地盘活和土地供应等工作,优化了保障房建设用地土地供应流程,保障了市重大工程和旧区改造项目的动迁安置需求。在安置中心城动迁居民的同时,也为“新上海人”首次置业和郊区农民集中居住提供房源,体现出上海这座国际大都市的城市温度。

上海长期面临资源环境紧约束压力,建设用地资源十分紧缺。然而,“大社区”并没有片面地追求高密度和高容积率,而是对土地集约、空间舒适、布局合理等方面的综合平衡和统筹安排。“大社区”规划定位为交通便捷、功能完善、生态宜居、活力繁荣的城市社区,“大社区”建设突出城市社区的整体发展理念,强调以人为本,由伊始的“大型保障住房基地”转变为“大型居住社区”。2009年以来,上海陆续出台了《上海市大型居住社区规划设计导则(试行)》等一系列配套支持政策,加强大型居住社区的基础设施建设投入和优质教育、卫生资源引入,在倡导宜居宜业、交通便利的同时,实现集约高效的土地利用。

图7 青浦新城一站大社区(资料图片)

图8 曹路大社区(资料图片)

以青浦新城一站大社区为例,该社区位于崧泽古文化遗址、朱家角水乡古镇周边,对大社区建设提出了历史风貌和生态环境保护等要求。在青浦新村一站的规划建设中,以自然水系、滨河绿地为脉络,将社区绿化、人工湖等公共空间串联起来,形成了由公共活动中心向居住组团渗透的生态网络,为社区提供了优越的生态品质和多样化的活动空间。

2003年至今,上海市共规划了46个大型居住社区,总规划用地面积150多平方公里,规划人口规模约340万人。上海市土地储备中心作为“大社区”实施建设主体之一,先后参与建成市属保障房约3400万平方米,累计供应约50万套,不仅为中心城旧改动迁居民和郊区农民集中居住提供安置房源,也建设了大量共有产权房(经济适用房),进一步保障中低收入人群住房需求,持续改善市民居住条件,让改革发展成果更多惠及人民群众。

守正创新:“留改拆”背景下的旧区改造全面收官

2014年2月,习近平总书记考察北京城市规划建设时提出,“历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。要本着对历史负责、对人民负责的精神,传承历史文脉,处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系,切实做到在保护中发展、在发展中保护。”

上海在推进旧区改造工作的同时,同样重视历史风貌和文化遗产保护。2017年,上海市市委、市政府提出旧区改造方式由“拆改留并举,以拆除为主”,调整为“留改拆并举,以保留保护为主”,实实在在落实最严格的历史建筑和历史建筑风貌区保护要求,保护好上海的历史文脉和文化记忆。随后,上海市规划资源局公布了第二批风貌保护街坊,进一步锁定了历史风貌保护范围。

以此为契机,上海土地储备旧区改造工作迎来了重要转折。

按照以往的做法,旧改街坊在征收补偿到位后,居民搬迁腾地,旧改地块纳入土地储备库,由土地储备机构组织实施建筑物拆平和场地平整,形成净地后进行土地出让,产生新的土地权利人,并由土地权利人实施开发建设。然而,在推进保护保留街坊旧区改造时,原有的建筑不再拆除,反而要加强修缮保护,即使地块后续能够带建筑出让,可供开发利用的空间也将大大减少。为此,上海探索实践了保护建筑“征而不拆”“人走房留”的土地储备模式,加强储备范围内保护保留建筑看护看管,试点“带建筑出让”和开发强度转移的区域平衡机制。

黄浦区福佑地块、金陵东路地块旧改,就是土储旧改工作转向过程中的标志性项目。

福佑地块位于老城厢风貌区,是黄浦区余留体量最大、房屋结构最差的旧改地块。福佑地块分南、北两块,土地面积共约11.32公顷,涉及居民约5700户,投入资金约373亿元。该地块涉及大量保留保护建筑,通过发挥市区联动机制,加强在风貌保护、城市规划、资金平衡等关键问题上的沟通协调,共同寻求突破难点瓶颈的解决途径,最终推动了福佑地块旧改项目的顺利实施。

图9金陵东路风貌(2019年,张天风 摄)

图10 金陵东路风貌保护更新效果图(资料图片)

金陵东路地块毗邻上海唯一的骑楼风貌保护道路,在保护历史建筑和风貌上具有独特的意义。项目涉及居民约2100户,土地面积约2.8公顷,投入资金约155亿元。项目范围内涉及多处风貌保护街坊,通过综合考虑历史风貌保护、城市功能提升和居住条件改善,最终决定保护保留超过12万平方米历史建筑与风貌肌理。根据金陵东路周边整体开发保护方案,金陵东路独特的骑楼风貌将得到完整保留,与邻近出让地块统筹开发,实现历史建筑活化利用和涅槃新生。

伴随着“留改拆”背景下的土地储备旧改创新实践,上海市进一步明确了旧改工作任务,中心城区成片二级以下旧里改造再次跑出“加速度”。党的十八大以来,特别是近5年,上海中心城区成片二级旧里以下房屋改造完成328万平方米、涉及居民16.5万户。2022年7月24日,黄浦区建国东路68街坊和67街坊东块的房屋征收签约率突破90%,旧改项目生效,标志着中心城区成片二级旧里以下房屋改造全面收官。目前,上海市、区两级储备机构正紧锣密鼓地推进旧改地块储备和前期开发相关工作。

多年来,上海市规划资源局和市、区两级土地储备机构通过参与成片旧区改造和大型居住社区成片开发,切实解决事关人民群众切身利益的基本民生问题,助力上海成片二级以下旧里改造圆满收官,不仅让居住在中心城区成片二级旧里的群众的居住质量和获得感显著提高,更保护和传承了城市历史文脉,释放了中心城区优质土地资源,优化了城市用地结构。未来,上海将继续践行人民城市重要理念,持续增进民生福祉,在实现百姓“安居梦”的征程上不断奋进。