立足江南水乡特色、传承生态文化价值——示范区国土空间总体规划怎么看?② 发布日期:2023-09-06

立足江南水乡特色、传承生态文化价值——示范区国土空间总体规划怎么看?②

2023-09-06 长三角示范声

立足江南水乡特色、传承生态文化价值——示范区多中心、网络化城镇格局的内在逻辑解释

宁越敏 华东师范大学城市与区域科学学院教授

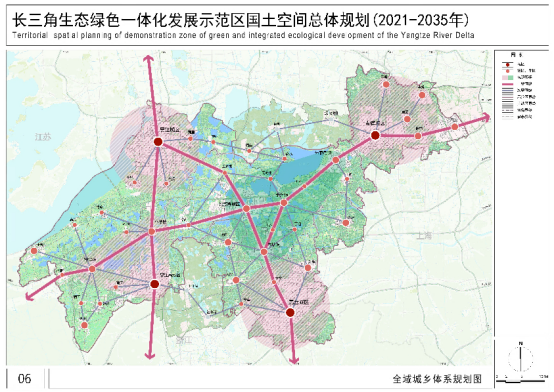

2019年5月,中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,确立上海青浦区、江苏吴江区、浙江嘉善县为长三角生态绿色一体化发展示范区(以下简称示范区)。示范区的任务是率先探索将生态优势转化为经济社会发展优势,从项目协同走向区域一体化制度创新,为长三角生态绿色一体化发展探索路径和提供示范。经过三年多时间的不懈努力,目前示范区在一体化制度创新、生态优势转化、绿色创新发展、人与自然和谐宜居等领域取得较大进展,体现出了在长三角一体化发展国家战略中的引领作用。今年2月,《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021-2035)》(以下简称为《示范区国土空间规划》)获得国务院的正式批复,这是示范区未来规划建设的纲领性指导文件,其重要性和重大意义不言而喻。

《示范区国土空间规划》对区域发展格局的定位是“以生态优先、绿色发展为导向,立足区域资源禀赋和江南水乡特色,保护传承文化与自然价值,促进形成多中心、网络化、集约型、开放式、绿色化的区域一体空间布局”。其中,“多中心、网络化”是对示范区城镇空间结构的一种形态描述,这与示范区生态绿色发展目标、江南水乡特色、社会生产方式以及跨行政区合作建设等都有着紧密的内在逻辑关系。

生态绿色要求是示范区最深刻的区域发展内涵

习近平总书记十分重视生态保护的价值和工作,“绿水青山就是金山银山”“改善生态环境就是发展生产力”等论断都为中国在新时代的绿色发展之路提供根本指导。作为以水乡为基底的太湖流域区域,“生态绿色”是示范区发展最为特征化的描述,也是最深刻的发展内涵。探索生态绿色发展模式,就必须充分体现人与自然的和谐共处,发展一种新型人地关系,这也反映在区域城镇体系的空间组织模式上。在世界城镇化进程中,通常表现为两种发展模式:一是中心化大城市发展模式,表现为人口和资源高度集聚在大城市,经济发展集聚效应和规模效应突出,但同时也产生人口膨胀、交通拥挤、住房困难、环境恶化等城市病;二是多中心、网络化的城镇发展模式,更多追求人口和资源均衡布局、区域平衡发展,荷兰兰斯塔德城镇群就是成功实践者之一。示范区在其自然地理机理上,构建大湖区、溇港区、湖荡区、河网区四片生态片区,基于淀山湖、元荡生态绿心,太浦河、京杭运河两条清水绿廊以及三条连通主要湖荡的蓝色珠链,构建出示范区基本生态空间框架。基于这样的生态空间框架,《示范区国土空间规划》提出“打造宜居宜业宜游宜学宜养的社区生活圈,促进生产、生活、创新、服务功能的融合”“发挥中小城镇的‘粘合剂’作用,推动大中小城镇和乡村的集群式协同发展”,最终目标是推动创新驱动、生态低碳的新经济增长模式与多中心、网络化城镇格局的更好协同。

江南水乡特色是示范区最突出的自然—人文地理基础

长三角生态绿色一体化发展示范区地处太湖流域碟形洼地,地势低洼平坦,湖荡水网纵横,经济发达。早在上世纪60年代初期,我国城市地理学奠基人严重敏教授就对江南地区中小城镇的发育特征和成长机理进行过研究,认为该地区城镇数目多、规模不大,分布比较均匀,所有城镇皆位于通航河湖沿岸或邻近之处,以便利民众的出行,生产的交易和物资的运送和集散。其中,有些城镇因跨越多条水系,或临近主干通航河流,其吸引腹地更广,从而成为规模较大、等级较高的城镇,最终形成该地区以中小城镇为主体,分布相对均匀的区域城镇空间格局。在水乡地理环境和江南历史文化共同哺育下,朱家角、金泽、练塘、同里、黎里、盛泽、平望、西塘等一批历史文化名镇脱颖而出,形成粉墙黛瓦、“水巷小桥多”,“人家尽枕河”, “春来江水绿如蓝。能不忆江南?” 独特的自然-人文景观。为保留中国优秀的传统历史文化文脉,《示范区国土空间规划》提出“塑造‘江南韵、小镇味、现代风’的新江南水乡风貌,保护与传承历史文脉,营造城水相依、规模适度的小镇空间感觉”,此外要“延续地域特色空间肌理,有序引导开发建设,促进城乡空间的弹性有机生长,构建核心带动、廊道生长、簇群有序、功能多元的城乡布局”,这正是对示范区以江南水乡为特色的自然-人文地理基底的尊重和延续。

特色生产方式是示范区最悠久的社会经济传承

明清时期,江南地区商业、手工业高度繁荣,小城镇星罗棋布,是当时我国经济最发达的地区。改革开放后,这一地区乡镇企业率先发展,小城镇发展获得新的动力,其后又在工业化、信息化、城镇化、市场化、全球化进程中领先于国内其他地区,城镇功能不断提升,网络化格局进一步显现,夯实了该区域的多中心城镇空间格局。《示范区国土空间规划》面向未来,提出建设多样化的特色新城和科创社区,比如青浦新城、吴江城区、嘉善城区、汾湖高新区设立研学基地;推动虹桥商务区“一核引领”,青浦新城、吴江太湖新城、嘉善高铁新城“三城支撑”,服务节点“多点特色”;在青浦工业园、吴江经开区、吴江高新区(盛泽)、嘉善经开区、中新嘉善现代产业园等建设高能级产业基地;培育姚庄、汾湖、西岑等科研创新类产业社区,朱家角、金泽、黎里等文旅创业产业社区,大观园、横扇等生态休闲产业社区。这些规划设想体现了示范区在数字经济时代,进一步高质量发展的要求。

跨行政区单元是示范区最现实的区域治理对象

在我国现行“上级政府协调、地方政府主导”发展模式下,地方政府是区域经济发展的主要推手,但地方政府间过度竞争对区域环境,生态治理也产生不少问题。示范区是一个复杂的跨省级行政区区域,发展目标是通过规划管理、土地利用、生态保护、项目管理、要素流动、公共服务以及体制机制等重点领域的工作,率先探索跨行政区高质量一体化发展路径。设立长三角生态绿色一体化发展示范区执委会是示范区体制机制创新的核心点,其重要使命就在于传达中央和省市决策、协调两区一县政府推动示范区发展建设。这是一种新的探索性区域治理模式,着力打破行政区划分割,推动区域均衡发展。在具体实践工作中,为更好地推动一体化发展,必须立足于更均衡的发展思路,以更好平衡多个和多层次行政主体的发展诉求和利益,多中心、网络化城镇格局也成为示范区国土空间规划对跨行政区区域特定发展现实和需求的响应。正如《示范区国土空间规划》提出的,“健全主体功能区制度,优化国土空间发展格局,不搞集中成片、大规模、高强度开发建设,强化交通立体网络和复合枢纽支撑,提高交通网络的链接效率”,就是为更好地追求区域发展均衡、照顾各方诉求、平衡不同行政区单元利益的最终规划决策。

总而言之,“多中心、网络化”城镇格局是示范区因应自身条件和客观环境等作出的空间规划选择。作为实施长三角一体化发展国家战略的先手棋和突破口,示范区承担一体化制度创新、生态优势转化、绿色创新发展、人与自然和谐宜居关系等多个领域的持续探索,蕴含建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性等新型城市模式的战略要求。在区域一体化建设的新征程中,示范区不断引领城市规划建设新理念、新模式,构建绿色高质量发展政策体系、空间体系,在长三角乃至全国持续扮演探索者、引领者的角色,从而向有中国特色、更高质量、更高品质的现代化新型城市迈进。