首次举办!37名规划专业人才赴北京雄安培训学习有哪些启发和思考? 发布日期:2024-01-05

首次举办!37名规划专业人才赴北京雄安培训学习有哪些启发和思考?

2024-01-05 市规划资源局

习近平总书记考察上海时强调,要以加快建设"五个中心"为重要使命,持续提升城市能级和核心竞争力,对践行人民城市理念,做好规划资源工作提出新要求新任务。市规划资源局首次举办专业人才实务培训班,组织全市系统规划专业学员赴北京、雄安两地现场教学。借鉴京雄两地在京津冀协同发展、绿色生态、城市更新及产城融合等超大城市规划建设等方面的成功经验,如何贯彻落实总书记重要讲话精神,更好地推进长三角一体化协同发展,破解城市治理难题,推动上海高质量发展取得新的重大突破,学员们积极思考、交流感悟。我们将分期刊登部分优秀调研手记,分享学员们的实践探索和启发思考。

高起点规划建设希望之城、未来之城

松江区规划资源局总师办 黄婧

“十四五”期间,上海市委市政府提出,按照产城融合、功能完备、职住平衡、生态宜居、交通便利、治理高效的要求,把牢重点、聚力突破,推动新城高质量发展。新城建设是深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神的重要部署,是深入践行习近平总书记关于城市工作重要论述的实际行动。2023年10月18日,市委书记陈吉宁调研新城规划建设情况,提出要在实践中不断深化对新城建设的认识,推动新城建设加快上台阶、上水平,真正成为希望之城、未来之城。

郑时龄院士曾经说,“以千年大计为建设目标的雄安新区,是21世纪全球最重要、规模最大的新城,也是中国城市发展史上最重要的理想城市和里程碑”。结合一周在北京和雄安的学习考察,对标雄安新区的规划和建设,提出以下思考。

PART.01

规划建设的特色亮点

(一)坚持高点定位,高水平开展规划编制工作

千年大计,理想之城。以千年大计为建设目标的雄安新区的规划和建设凝聚了全球各国的智慧和经验,从前期的战略策划、规划纲要、总体规划到控制性详细规划和城市设计等规划方案都经过多轮方案比选,在规划理念、策略、程序上都具有创新、引领和示范作用,是中国城市发展史上最重要的理想城市和里程碑。

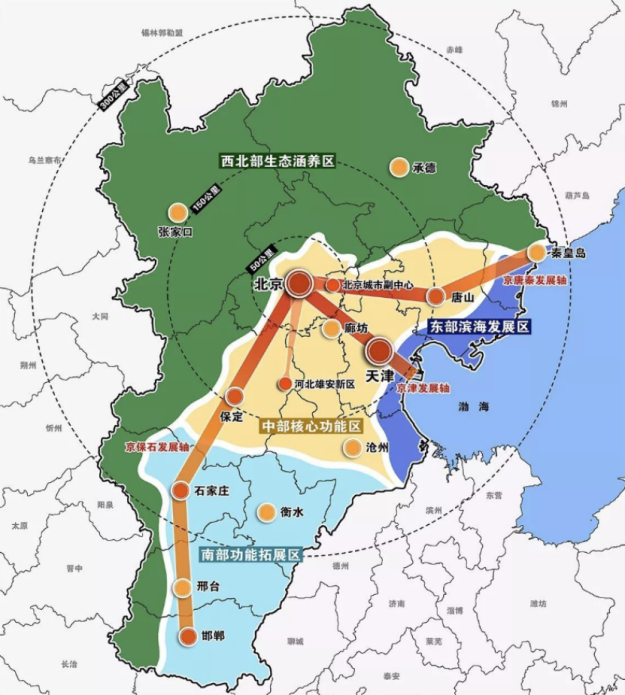

京津翼区域空间格局示意图

图片来源:北京城市总体规划(2016年-2035年)

建设没有城市病的城市,是北京和雄安规划建设的目标之一,也充分显示了我国城市规划中当前需要解决的重要问题。

营造高品质中国特色作品,“一河两湖三进苑,千年绿脉显九园” ,雄安悦容公园里,中国园林造园理念和营造法式得到了弘扬和升华。在雄安100公里的生态堤岸,将城市市政基础设施和生态景观空间完美融合,展示了高品质市政基础设施的优秀案例。

图片来源:《高质量发展的中国园林营造法式探索雄安新区悦容公园园林设计》

悦容公园大门照片

图片来源:笔者摄于2023年10月

高品质生活,高质量发展。京张铁路案例,留给大家的印象不仅仅是规划设计方案的美好、功能布局的优越、城市记忆的耕耘上,更多的是遗产公园在打破土地产权和投资建设的壁垒。首钢的城市更新,都凸显了这个时代追求高品质生活,高质量发展的目标。

(二)凸显制度创新,精细化加强规划管理

在规划体系上,北京城市规划管理上形成层层传导机制,在开发地块上落实一张表和五个图则。有的还形成规划实施审批服务手册,高效指导地块审批和实施。

规划管理上,北京更重视规划的动态平衡管理。在北京城市副中心交通枢纽的规划方案提出,将规划区划分为12个细分单元。单元内各地块建筑规模可结合区域发展情况及综合承载力评估进行跨单元平衡,全面提升面向未来发展的适应能力。

在风貌管控上,邀请行业专家参与覆盖规划建设的 “规划、设计、审批、施工、体检” 等五个阶段,确保“建设实施不走样”,比如在面砖的质地和色彩上,也需要核查,确保按照色彩规划进行选材建设。

在创新社会治理上,形成了一系列制度依法依规推进责任规划师制度,加强基层治理现代化水平提升,推行责任规划师制度,引导专业规划师作为链接空间规划和社会治理的桥梁。

(三)加强组织领导,改革创新高效协同推进实施

三分规划,七分实施。在推进总规实施、重点地区规划和重大项目实施上,北京和雄安新区的案例充分显示了加强组织领导,改革创新推进项目实施的成效。

一是提高站位,加强党对规划自然资源领域的全面领导。提升规划的法定效应和地位。把总体规划作为必修课,纳入各级党校,行政学院培训内容,在全市各级干部中进行轮训。

二是组织形成一套保障总规实施的体系。北京总体规划法定化后,完善一套组织保障制度。推进总规实施上,形成规划编制、重大项目、专项行动、政策法规体系落实规划。

三是改革创新,探索注重“空间规划”到“实施规划”转变。北京城市副中心成立了“三处一局合署办公”机制,部门职能转变,赋权增加,部门组织和决策流程不断优化,多部门协同推进实施成效显著,有序推进重大项目落地。

PART.02

对上海新城规划建设的启示

市委书记调研时指出,要求始终坚持问题导向,立足各自资源禀赋,把新城规划设计、功能优化提升与历史文脉传承、生态环境保护等更加紧密结合起来,进一步摸清家底,做强特色,凸显亮点,增强示范项目的显示度和引领性。

(一)坚持高点定位,注重新城功能定位与空间布局在区域发展中协同优化

加快新城发展是上海功能布局和空间政策整体优化过程。新城应当成为提升上海科技创新能力、推动长三角一体化发展、构建大上海都市圈的创新格局的主战场,成为上海数字化转型的主战场和示范区。新城规划建设要整体促进新城功能、空间格局和产业创新的协同优化。从承载超大城市人口、功能疏解的新城,向面向长三角区域、独立综合性节点城市的转变。在构建国际国内双循战略链接中,从城市群、都市圈一般城市,向深化两个扇面战略支点的转变。在推动长三角协同创新共同体过程中,从制造业集聚区,向产业链、价值链重构的创新区转变。

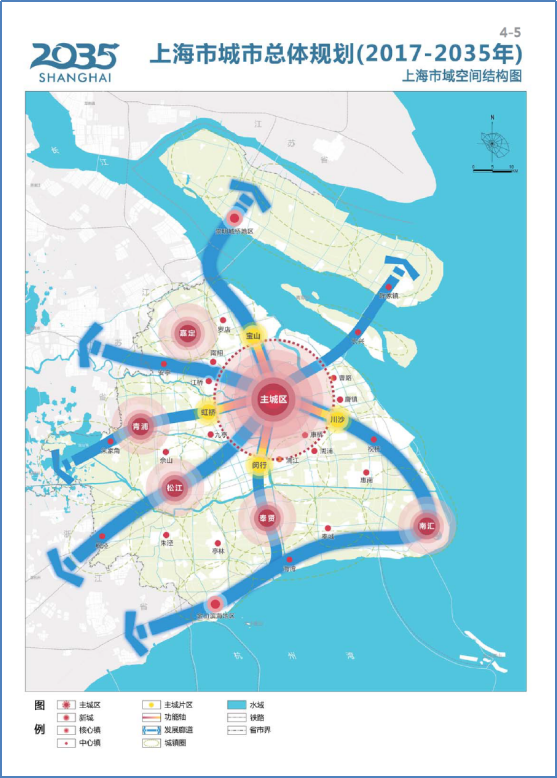

上海市域空间结构图

图片来源:上海市城市总体规划(2017-2035年)

(二)加快区域性交通一体化构建,凸显新城在长三角城市群的节点作用

上海市2035总规中明确,将嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇等五个新城培育成在长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。在津冀协同发展上,交通一体化是京津冀协同发展的骨骼系统和先行领域,按照网络化布局、智能化管理和一体化服务的要求,构建以轨道交通为骨干的多节点、网格状、全覆盖的交通网络,提升交通运输组织和服务现代化水平。由此可见,五大新城在构建上海都市圈核心圈层的重要抓手需要交通一体化发展。

一是强化节点城市的交通枢纽特性。建立新城与长三角的网络化链接,以新交通技术集成应用为支撑、以服务便利为目标构建新城多模式一体化完整网络。从单一交通连接到综合交通枢纽,实现以新交通引领、创造新服务、新空间的网络城市的转变。

二是加强快速轨道系统对上海新城开发的支撑作用。这是确立长三角节点城市地位的基础。在长三角层面,上海要牵头开展客货城际铁路整体布局和市域枢纽体系,探索“多模式、一张网”规划、建设、管理、运行新模式,积极寻求国家层面对长三角城际铁路建设在投融资、运营管理、综合开发等方面的放权。以快速轨道网增强新城的可达性,强化沿走廊发展模式。并且要充分关注新城与上海重大功能节点的联系效率,包括两大机场、自贸区新片区、张江科技园及陆家嘴CBD地区等。

三是规划建设现代化的站城一体智慧枢纽。上海新城在构建“一城一枢纽”,五大新城分别布局在上海对接长三角城市群的交通廊道上,对标北京和雄安枢纽的定位和做法,上海新城枢纽在站城一体布局、规模等级和建设品质上看,还需进一步提升。针对交通廊道分割城市的矛盾,要通过规划设计手段减少对新城功能布局的影响。举个例来说,北京城市副中心综合交通枢纽规划区定位为新一代国际化商务区和站城融合发展示范区,带动商务功能升级、站城融合发展、创新宜居活力。在站城融合方面,城市功能与轨道的衔接和融合,强化轨道交通支撑能力。

北京城市副中心综合交通枢纽建设现场照片

图片来源:笔者摄于2023年10月

北京城市副中心综合交通枢纽效果图

图片来源:笔者摄于2023年10月

(三)坚持生态优先,建设绿色韧性城市

五个新城是城市空间结构的重要组成,也是上海建设社会主义现代化国际大都市的重要支撑。上海2035总规提出建设生态之城,构建卓越的人居环境,新城进一步承载中心城人口疏解,更加注重生态环境质量提升,为深化落实韧性生态之城的建设目标。雄安新区规划建设中,“千年大计”就要从“千年秀林”开始,努力开展蓝绿交织、人与自然和谐相处的优美画卷。

雄安新区环起步区生态防洪堤示意图

图片来源:城市建筑空间公众号

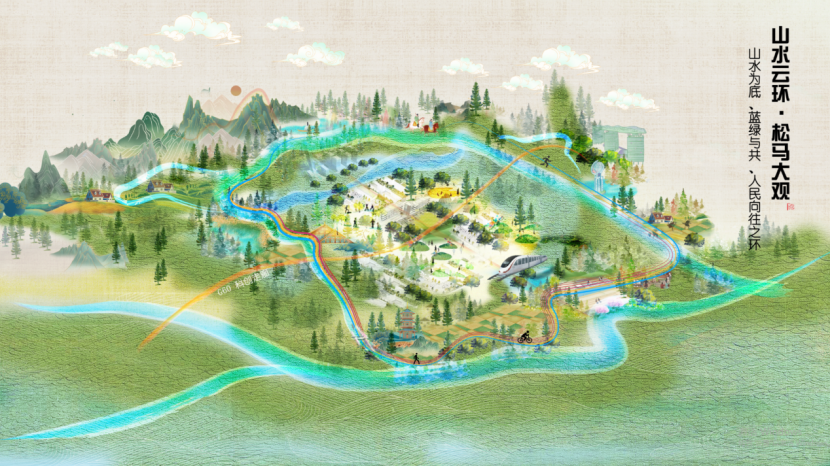

一是打造“一城一绿环”,加快推进新城绿环的建设。雄安新区蓝绿空间占比达到70%,森林覆盖率规划为40%,6年时间由11%提升到了34%,为城市居民提供了优质的生态环境。目前,五大新城的绿环专项规划已经批复,进入启动段实施阶段。在贯通道建设和生态空间环境提升上,需要区级层面投入财政资金,建设时效上还需要进一步提升。

松江新城绿环意象画卷

图片来源:松江新城绿环专项规划

二是构建优质生态空间,协同耕地保护和林地建设关系。新城绿环多处于生态空间内,现状布局大量的耕地和永久基本农田,需要协调好耕地保护和林地建设的关系。上海新城是耕地保护任务的主战场,新城的202耕地保护空间分别为:嘉定9.66万亩,奉贤25.77万亩,青浦21.6万亩,松江19.82万亩,承担了重要的生态保育功能。同时,森林覆盖率的要求也非常重要,每年新增的森林种植面积也在逐年增长。

三是开展生态修复,统筹农林水复合利用。在北京城市副中心建设的城市绿心公园建设,构建功能复合、配套完善、市民共享的绿色开敞空间,成为市民活力中心。原来是东方化工厂区域,采用覆土等技术方式进行污染治理,以自然恢复为主的育林修复该区域的生态环境。华北平原的肺功能“白洋淀”由劣IV变成了III类水,凸显了雄安新区在生态治理,凸显优先的先进理念。上海新城建设中,在减少生态廊道上的建设用地占比,实现生态修复,提升新城环境品质,加强蓝绿空间的构建,加强农林水复合利用的研究,提高水面率、森林覆盖率和耕地保护空间的综合管理水平。

(四)加强创新发展,探索上海新城规划建设新模式

一是加强新城功能导入,疏解大城市非核心功能。建设嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五个新城,是上海承担国家战略、服务新发展格局的重要载体。按照建设“独立综合性节点城市”定位,五个新城建设已进入全面发力、功能提升的关键阶段,除了要全面塑造空间形态,更需要通过导入重大功能项目,提升新城的功能与活力空间。建议加强引导,疏解上海城市中心区部分功能转移,带动各个新城的要素资源配置,提升科技创新策源能力,总部经济能级,公共服务水平。如金融服务业,银行保险业、总部机构、学校医院、文体旅活动类项目等等。

二是凸显新城地方特色,建设高品质智慧城市。五大新城除了临港新城都是基于自身的老城发展而来,具有丰富的自然风光与城市文脉,新一轮规划中要加强风貌引导,建设面临未来的精细化管理的新城特色。在雄安新区规划中处处显示了重视城市风貌的规划与管理,悦容公园里规划建设了9座大师园,强调了城市风貌特色的作用。

吸收雄安新区“地上一座城,地下一座城,云端一座城”的经验,规划建设好市政基础设施和地下空间开发利用,建设数字化的城市管理系统。雄安的智慧物流地下专用道,为未来的城市生活提供了优质的通道和城市空间。综合能源站整合电力、供热、燃气等同层级能源设施,采用地下形式进行一体化建设,承担城市能源供应的基础保障功能。

吸收城市副中心和雄安枢纽建设的经验,高铁和轨道交通穿越新城采用地下敷设的方式,目前沪苏湖铁路和沪杭线路在松江新城均是地上常规建设做法,造成新城内部新一轮空间的割据状态。

三是推进创新管理,加大新城资金和政策供给。面向新发展阶段,构建新发展格局,新时期新城的建设推进,加强创新管理和制度创新显得尤为重要。

在规划创新管理上,一是建议针对目前控制性详细规划调整频繁的局面,建议吸收北京对于地块指标参数动态平衡管理的做法,按照区域开发需求核定地块指标参数,一方面保障了规划的权威性和合法性,另一方面引导项目按照市场开发模式有序推进建设。二是面对存量发展下的新城,加强城市更新政策研究。在产业用地管理上,借鉴北京亦庄经济技术开发区产业用地管理的做法,采取先租后让方式,严控工业用地转让,确保产业用地的高效产出。

在政策供给上,建议吸收北京和雄安新区开发模式,有针对性的研究新城发展的政策,引导新城向综合性节点城市功能的全方面提升。据资料显示,松江枢纽作为上海的城市级枢纽正在抢抓建设,对标2024年底沪苏沪铁路通车投入使用的目标。沪苏湖铁路、枢纽站房及周边配套工程等重大项目,区级财政需要承担部分达265亿元。同时联系虹桥枢纽和松江枢纽的沪松公路快速路网建设,区级承担部分估计在200亿元以上,区级财政投入面临巨大压力。

在构建新发展格局,推动长三角更高质量一体化发展进程中,上海新城建设承担着落实城市总规、提升城市功能、优化发展布局的重要任务,高起点规划建设希望之城、未来之城,需要具有国际眼光,加强上海大都市圈区域协同,在更广的视野上谋划提升新城区域发展定位,开展规划、土地、经济、政策等多学科多专业的研究。积极改革创新,力求探索从注重谋划策划、空间规划全面向城市发展和实施计划转化,加快“十四五”期间上海新城由理想蓝图向施工图、实景画转换。