东方枢纽上海东站集疏运道路新建工程项目 发布日期:2024-05-16

东方枢纽上海东站集疏运道路新建工程项目

2024-05-16 市规划资源局

东方枢纽上海东站集疏运道路新建工程为联系枢纽周边路网与枢纽上落客平台的道路系统。该项目是东方枢纽上海东站较早先行开工的重点市政配套项目,也是上海东站必不可缺的组成部分,主要承担枢纽各类车行交通的快速集散功能。

市规划资源局组织协调浦东新区规划资源局等部门和上海东方枢纽投资建设发展集团有限公司、上海市政总院等建设、设计单位,全力推进该项目的前期土地规划审批等工作。坚持高起点规划、高质量推进,以“一项一卡”模式,对东方枢纽涉及到的证照、土地问题梳理研究,提出“分阶段办理”等解决方案,60天内依次取得了实施深化、项建书、规土意见书、工可批复,站前路地道与地下连通道两个子项完成了所有规划土地手续,极大提升前期审批效率,为东方枢纽上海东站这一重大建设项目的市政配套工程能够按期开工保驾护航。

上海东站集疏运道路工程

上海东站集疏运道路工程

特色一

交通组织:快进快出、南北均衡

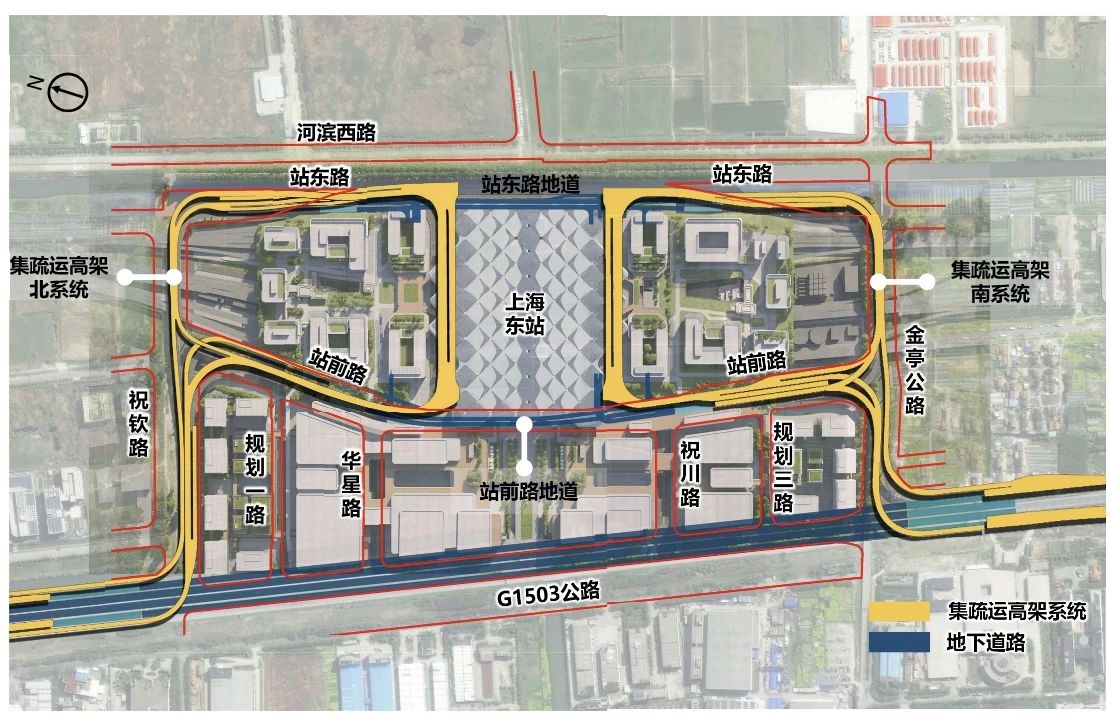

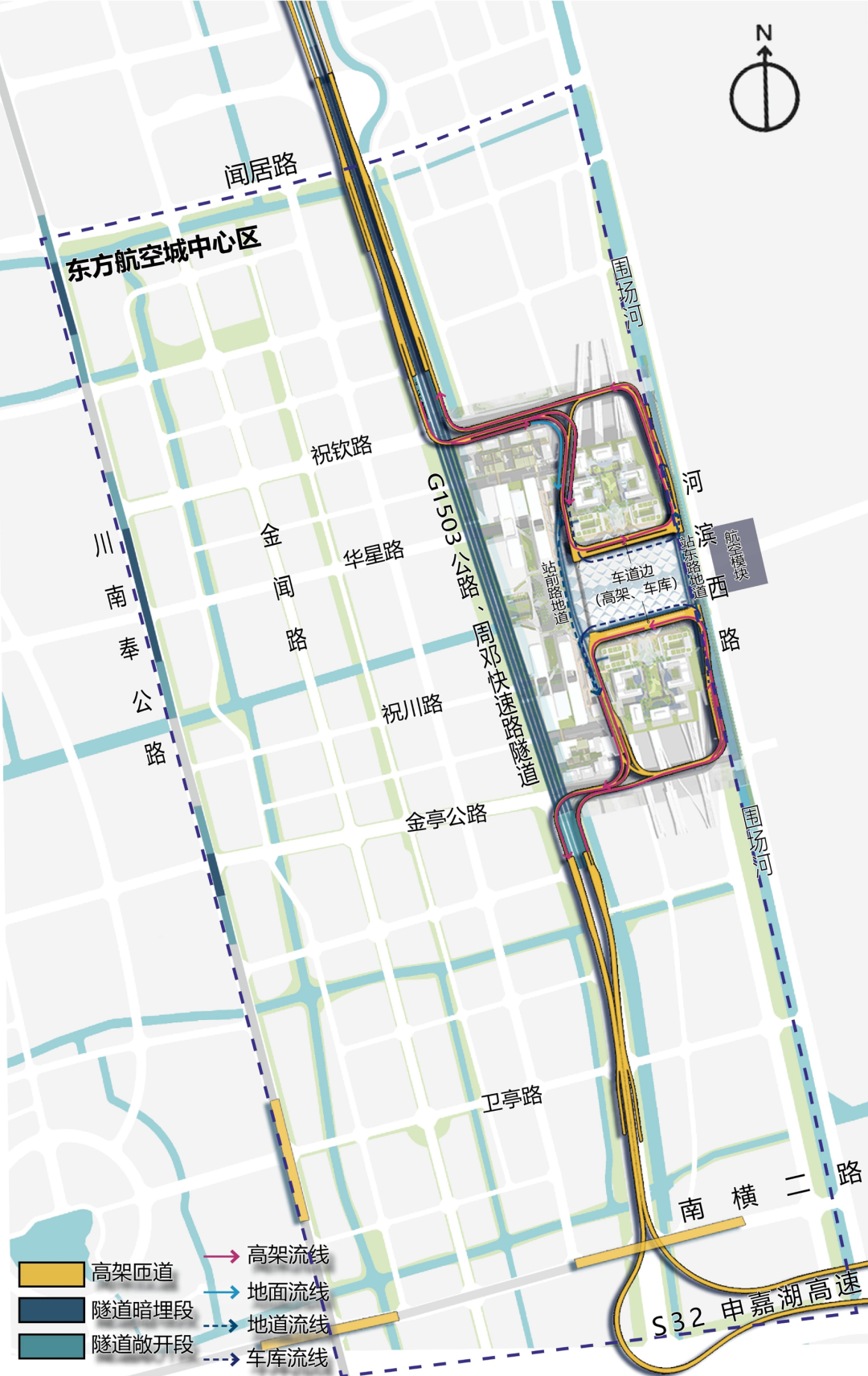

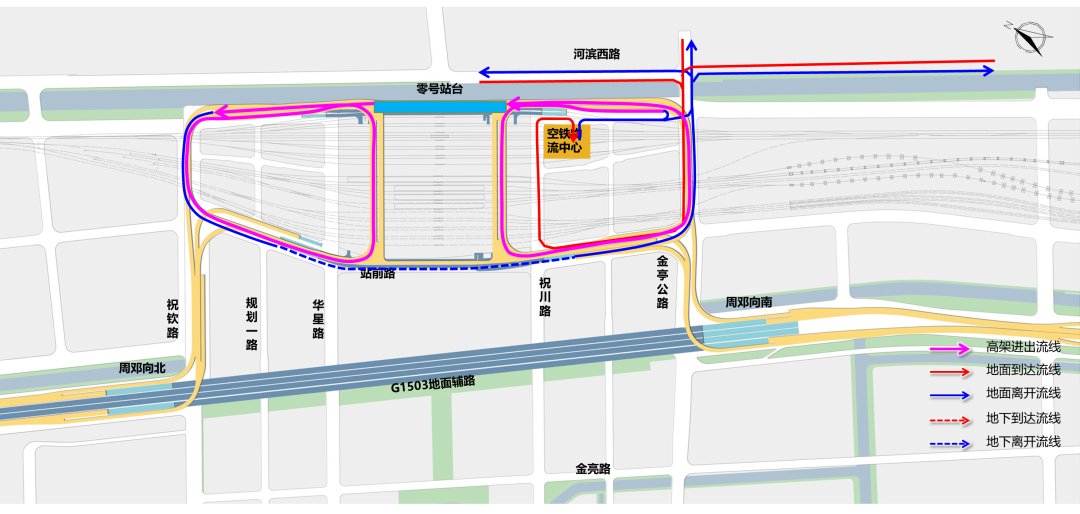

面对交通需求南北不均的矛盾和站城一体融合发展的需求,上海东站集疏运工程是上海市范围内第一个构建了交通枢纽多层次互通快速交通体系的道路工程项目。其中,在东站外围,利用S3-S32公路和南六快速路-S32公路对周邓快速路进行分流;在东站内部,利用站前路、站东路地道与集疏运匝道系统构建了南北快速联系的动态调节路网体系,实现快进快出、南北均衡、远近分离、动态调剂的灵活可靠的交通组织。

集疏运快速集散系统

特色二

场站布局:设施共享、集约节约

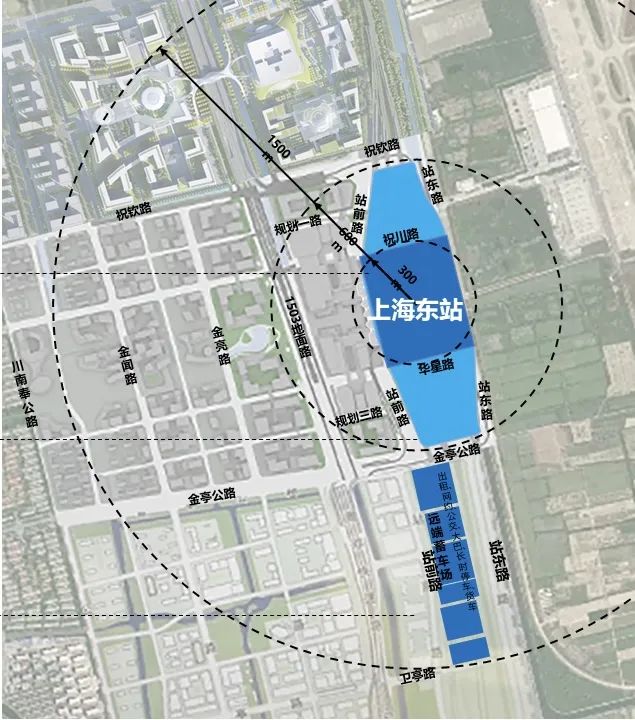

综合考虑极端高峰日的客流特征,集约化布置场站设施,有序分离停、蓄、接、送设施。场站按三个圈层分别布置:第一圈层(300米范围)优先布置公交、大巴上下客区、出租车、网约车上客区等高效换乘设施;第二圈层(600米范围)在咽喉区布置出租车、网约车蓄车场、空铁物流场地;第三圈层(1500米范围)布置长时停车、公交、大巴、出租网约、货车等停蓄车场。结合数字底座技术打造智慧、实时、高效的枢纽管控平台,实现多种交通模式互联互补、设施共享和动态调剂。

枢纽场站布局示意

特色三

空铁联运:三位一体、高效便捷

结合浦东机场的潜在市场条件、东站铁路运力条件、物流场地的处理能力和东站内部的交通条件,上海东站打造了国内首创的“站房内设置零号站台兼顾开行货运专列”、“普通站台利用客货混编捎带货物”、“动车所全天候接发货运专列”组合形成的“三位一体”空铁物流新模式。上海东站内部配置地面、地下空铁物流中心,利用集疏运高架匝道实现与零号站台的物流直接联系,构筑高效、便捷、立体的物流组织,实现高效的空铁一体物流新模式。

零号站台物流组织

特色四

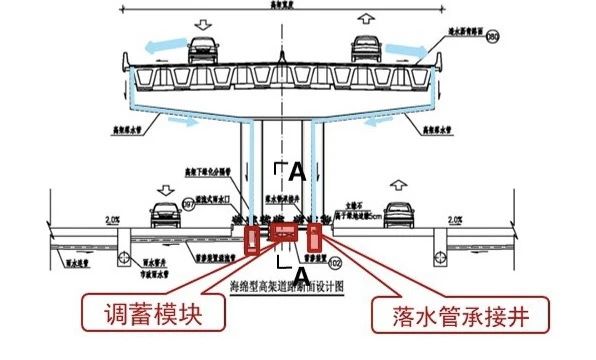

海绵城市:安全韧性、创新升级

为应对可能的极端气候,在设计地坪标高受铁路轨顶限制无法大幅度抬高的情况下,内涝防治难度较高。为保障区域内的排水安全,上海东站所在区域从“地块、地块内部道路、市政道路、周边水系、绿地”五个层面构建全过程内涝防治体系。其中集疏运道路新建工程打造了“强排、自排结合”的雨水系统,首次采用地面道路V型断面和高架道路雨水全收集的技术措施,实现了雨水的源头减排和回收利用。在区域百年一遇内涝防治的基础上,结合区域平急两用调蓄工程措施、智慧预警与调度等非工程措施的应急管理体系,保障站场区域24小时500毫米极端降雨情况下积水可控。

海绵城市创新应用

特色五

技术突破:预制拼装、绿色建造

集疏运系统采用桥梁轻量化和预制拼装技术,实现绿色建造及高标准建设要求,在国内首次实现枢纽集约空间内大尺寸盖梁和异形多层框架式桥墩的轻量化全预制拼装技术应用,提升项目安全韧性和绿色品质,实现东站建设进入桥梁预制拼装2.0时代。

特色六

市政品质提升:站城融合、立体呈现

集疏运道路风貌提升方案以“集浪弄潮,运通未来”为设计理念。以站、场、城融合为目标,将建筑、市政、景观融为一体,打造绿色生态枢纽,提升东方枢纽城市门户形象。

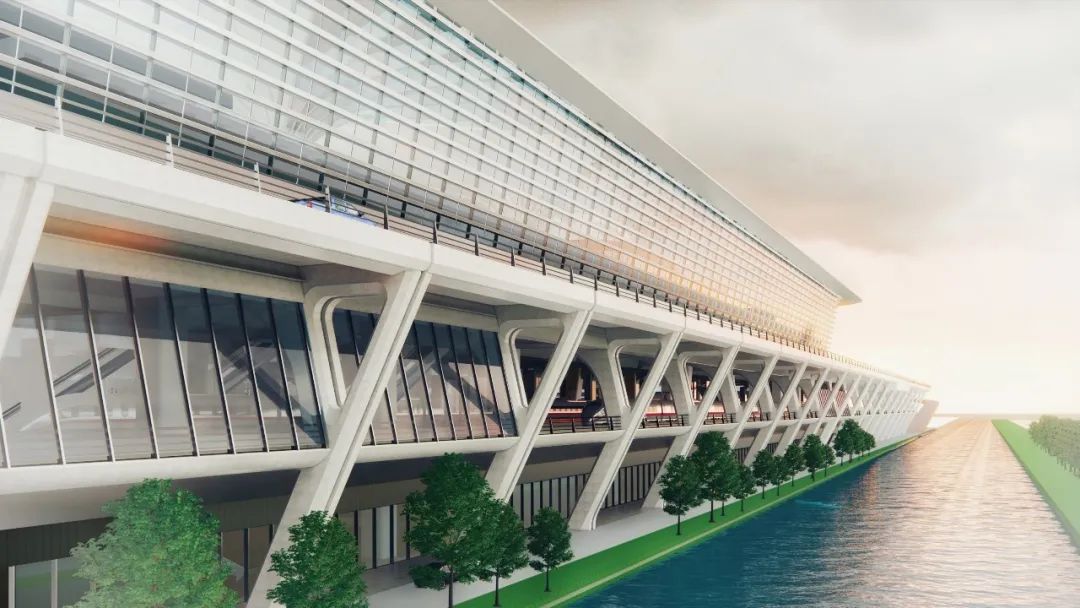

下穿地道的立面材质和绿化设计与东方枢纽整体风貌相一致。

下穿通道敞开段设计效果图

高架桥下立柱垂直绿化和地面绿化相结合,形成桥下绿浪;设计将上海地标建筑博览群投射于桥体,打造立体灯光展览秀。

高架桥下空间优化设计效果图

高架桥面的风格和色调与东方枢纽整体风貌相融合。

高架桥面落客平台设计效果图

地面道路景观结合相邻用地功能,匹配高品质的景观行道树以及花箱、灯具等街道家具。

地面道路设计效果图