《上海滩》杂志2025年特辟“沪派江南”专栏 发布日期:2025-01-23

《上海滩》杂志2025年特辟“沪派江南”专栏

2025年01月23日 市规划资源局

按照市委、市政府总体部署,全面实施《上海市特色村落风貌保护传承专项规划》(沪府〔2024〕21 号),保护传承沪派江南水乡特色风貌,彰显乡村特征内涵,加快打造具有示范引领作用的风貌保护传承样本,赓续城乡历史文脉,推动城乡一体化高质量发展。自2024年5月以来,市规划资源局启动第一批15个“沪派江南”试点营造工作。为更好地传播沪派江南地乡土文化,展示与宣传试点营造过程中,挖掘的历史、文脉、风物和乡村故事。2025年,市规划资源局与《上海滩》杂志合作,特辟"沪派江南"系列推文。

沪派江南之湖沼荡田·珠链西岑

文 / 梦江南

大莲湖中灰翅浮鸥与水雉幼鸟相隔咫尺(摄于2024年9月)

知县治圩有奇功

湖沼荡岛田•珠链西岑试点位于青浦区金泽镇,属于上海乡村风貌空间结构“六域、八脉、十二意象”中的“湖沼荡田”域片、“珠链”意象,主要分布于冈身线(古海岸线)以西的淀山湖周边湖荡地区。“冈身”,是上海一条古海岸线。沿嘉定外冈、嘉定南翔、闵行马桥、奉贤柘林一直到金山漕泾。作为太湖平原的一部分,“冈身”以西孕育了辉煌的上海古文明。冈身以西的金泽镇古称白苧里,境内多湖荡泽地,土质肥沃,灌溉便利,《江南通志》有“穑人获泽如金”之说,遂改今名。

明清时期,太湖东部边缘原为近海沼泽区,在湖面缓流与围堤防洪的共同作用下形成坍涨湿地与局部隆起的高地,并渐有人居。到了近代,在局部岛状凸起地形的基础上不断淤积 成陆,将湖面分割成淀山湖、元荡、任屯荡、葑漾荡、大莲湖、大淀湖、西漾荡等大小湖荡。人们在原有岛状聚落基础上,向外拓展修筑圩田种植,逐步形成湖沼荡田的生态格局和岛村镶嵌的乡村肌理。

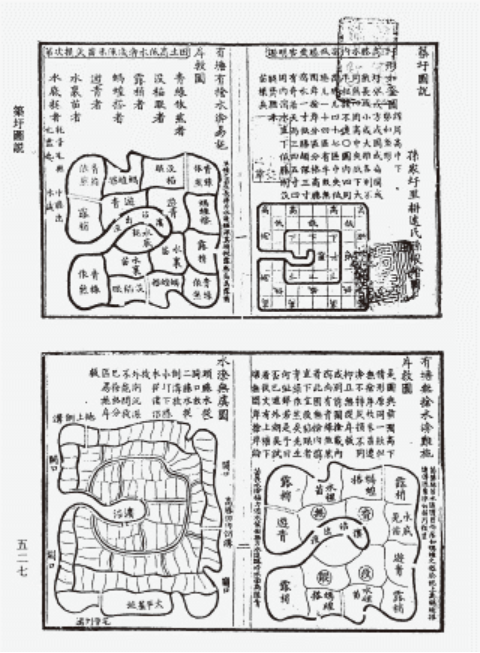

由于湖泊围“岛”,因此历代聚落变化不大,一直较为集中紧凑,只是在原基础上略有扩展变化。营田种植方面,人们主要在原有岛状聚落基础上,小部分地向外拓展修筑圩田种植,于是逐步形成小圩戗岸,稍高于水位,以抵御洪水。这一过程因为挖低填高,圩田内有局部高低之分,并在最低处形成溇沼,便于排水,与古代农法圩田图示情况较为接近。

《 筑圩图说》节选

历史上,中国的经济中心南移,富庶的江南地区成为大粮仓和经济作物的供应基地,依托劳动人民智慧形成的圩田技术做出了重要贡献。由于江海激荡的空间和水文特征,处于太湖流域和长江入海口的上海先民在改造自然的过程中形成适应自然、形式丰富的圩田,也涌现了一批治水营田专家。例如清代孙峻,家住青浦重固孙家圩,世代农家,从长期的农业劳动中摸索出一套修筑圩堤塘岸防御水灾的经验。嘉庆九年(1804),本县遭受水灾,好多低田被淹,颗粒无收,农民病饿而死者极多,孙峻十分悲愤。他经过调查研究,认为症结在于内部高水下压,没有分级控制、高低分排的设施,因而高低田互相牵连,终使全圩受害。由此他提出改造规划并付诸实施,于嘉庆十八年(1813)写成《筑圩图说》。在孙家圩的试行取得显著成果后,又在全区推广,自此青浦三十年无水患。同治八年(1869),青浦大水,由于圩岸残破失修,境内低洼圩区受灾严重,知县陈其元勘察全县农田受灾情况,得知嘉庆年间邑人孙峻著有《筑圩图说》一书,认为该书言甚切近,为农家所需,并谕饬各乡董,督同地保率领佃农闲隙时依《筑圩图说》修筑圩岸,并捐廉俸刻版印行,分发各州县。随着孙峻的修圩筑堤法在青浦全县推广,低洼田涝灾防御能力得到提升。

沧海桑田终不改 圩田格局在人间

今天,虽然历经无数次空间改造,但古时圩田的总体格局依旧在发挥作用,典型圩田形态仍有迹可循。其不仅是稻作农业生产系统,更是一类重要的水利工程。结合灌溉系统,完整的圩田可分为圩、湖、沟、塘、堰、堤、陂、闸、涵、坝多级水利体系。范仲淹针对早期的圩田开发,综合提出“筑圩、浚河、修闸”的治理技术,不仅可以起到蓄水灌溉以御旱季的作用,更能通过多级水道缓解雨洪冲击,蓄滞洪水以抗水灾。此后圩田修筑技术不断精进,产生了联圩、分圩等修筑手段,更利于整体防洪保收。可见圩田这一科学、适宜的开发模式不仅有效抵御自然灾害,更在不断的开发中保证了水系自然的调蓄功能。作为我国长江中下游地区重要的稻作农业发展形式,圩田溇沼几经改良,丰产利民。其源于自然而高于自然的水利特性也尤为突出,具有极高的历史文化价值、水利工程技术价值、农业经济价值与景观生态价值。

西岑单元的湖沼荡田,具有明显的水陆边缘效应与丰富的生物多样性,是生态系统重要的组成部分。在农业种植过程中,多种类的作物与林、鱼、水共生,形成了互利共生的良好生态循环,实现了数千年来稳定可持续的生态农业发展。田八样、水八仙等优质水生植物在这里蓬勃生长,是水乡的珍宝;与此同时,圩田水系及聚落也构成了丰富的乡土生态景观。这里是生物多样性的天堂,水鸟在浅滩上优雅踱步,鱼儿在水中欢快游弋,水草在水底摇曳生姿,各种动植物在这里繁衍生息,共同构成了一个生机勃勃、和谐共生的生态世界。

水陆并行 人家尽枕河

西岑单元的村落风貌在格局、环境、建筑、民俗等方面具有独特的风格。

西岑地区的村落,如山深村,拥有清晰的水乡肌理和完整的格局。村落分为北、中、南三座小岛空间,主街为南北向贯穿村域,东西方向延伸出众多巷道,水巷东西穿越,塑造出主街、巷道、水巷三类典型空间形态,整体呈现为自然有机的风貌格局。西岑及周边几个村落的水乡环境造就了“水陆并行,人家尽枕河”的特色村居空间。村庄内的建筑临水而建,具有典型的江南水乡河街相随、人家枕水的特点。建筑间有菜地、林地、花圃等,穿行于村内通往河道的小径之间,不经意就会看到临水而居的人们用心打理家家户户的小院。尽管大部分老宅都被拆除,但村落内保留了一定数量的江南传统风格民宅。斑驳的墙面、一棵老树、几片青瓦便构成了江南民居的典型意象。

落厍屋是上海地区特有的一种传统民居建筑,主要分布在松江、青浦、金山、奉贤以及浙江北部地区。西岑单元中就保留了两幢百年落厍屋。中国科学院院士、著名建筑学家常青曾表示,旧时上海的乡村传统聚落,多以凹式三合院和绞圈式天井四合院为基本构成单元。建筑多为“穿斗—抬梁”的混合式结构。单体建筑除了悬山和硬山顶,黛瓦粉墙,侧墙多见观音兜封山,间或有徽式马头墙。尤其是四坡顶的“落厍屋”,屋脊曲率颇大,可看作上海乡村农舍的经典缩影。20世纪80年代中国著名建筑学家冯纪忠领衔设计的松江方塔园“何陋轩”,便是以“落厍屋”为创作原型,却以现代建筑方式进行表达,成为超越时代的经典。

落厍屋最显著的特征是其形似庑殿顶式大屋顶,这种设计有利于雨水顺势流下,因此被称为“落舍”,古代汉语中“厍”与“舍”同音,故名落厍屋。这种建筑的屋顶被一条正脊和四条垂脊分隔成坡度较缓的四个坡面,使得屋面排水更流畅。落厍屋屋面硕大,内部空间宽敞,提供了冬暖夏凉的居住环境。屋顶微微凹形曲面,不仅让建筑线条优美、柔和,还可以减小风的阻力,保护檐下的椽子和檐柱及外墙。落厍屋不仅是实用民居,也具有很高的审美特征。它们的布局形式多样,可以是单埭、“冂”字形三合院、“凹”字形三合院,也可以是四合院,这些布局在西岑区域都有留存。落厍屋还保存有精美的砖雕和木雕,展现了当地工匠的精湛技艺。这些建筑不仅是上海乡村传统建筑的代表,也是江南地区文化和历史的见证。

莲湖村中联排的三幢百年老宅,中间幢为落厍屋(摄于2024年8月)

西岑地区还衍生出一些特色的民俗与技艺传承,如簖具制作技艺和茭白叶编织技艺,以及被列入非物质文化遗产的传统民俗活动划快船、阿婆茶、田山歌、打莲湘等,承载着水乡的记忆,传递着金泽人民的勤劳朴实与生活的智慧。

这些特色共同构成了西岑地区村落的独特风貌,展现了沪派江南水乡的天然胜境和深厚的文化底蕴。

留住野菱角 自有水鸟来

2024年起,西岑单元正在分阶段实施风貌保护传承行动。以“野菱角保护行动”为例,西岑“三师”(规划师、建筑师和景观师)团队人员对当地开展现场调研,发现为了维持水体清洁,相关工作人员每天将大莲湖上的水草(以野菱角为主)全部打捞干净,但是灰翅浮鸥、水雉等水鸟却极其需要野菱角这类的浮水植物,求偶、筑巢、生蛋、孵蛋、小鸟生长,一个生育的全生命周期完全构筑在野菱角之上。大莲湖水草数量的变化与灰翅浮鸥种群数量的波动之间存在着微妙的联系。如能合理控制水草打捞的时间与范围, 对于保护灰翅浮鸥栖息环境具有至关重要的意义。自2024 年7 月底开始,“三师”团队以大莲湖为试点展开了野菱角保护行动——在大面积湖泊中划分多个保护区域,按区域轮流作业,以确保水草收割工作的有序进行,同时保护灰翅浮鸥繁殖生态环境的完整性。2024年8— 9月, 大莲湖鸟岛周边已有大量灰翅浮鸥和水雉在此育雏,相信通过每年该季节的野菱角保护行动,未来的大莲湖将成为水鸟们的安居乐园。

“三师”团队正在观察与监测(摄于2024年9月)

传承与文明,愿景与当下,行纪湖沼荡田,彩绘珠链画卷。期望西岑单元成为沪派江南的璀璨明珠和具有示范引领作用的风貌保护传承样本。

西岑单元影像图(摄于2024年8月)

(供稿:青浦金泽西岑试点三师联创团队上海市城市规划设计研究院乡村分院陈琳、杨琳;中国建筑上海设计研究院有限公司杨崛、田景华、刘欢;同济大学/ 四叶草堂魏闽、张意、王向颖)