2024年上海大都市圈热点回顾 发布日期:2025-02-12

2024年上海大都市圈热点回顾

2025年02月12日 上海大都市圈规划

2024年度上海大都市圈热点词云图

第六次长三角地区主要领导座谈会举办。6月5日至6日,2024年度长三角地区主要领导座谈会在浙江省温州市举行。会议以“谱写长三角一体化新篇章 勇当中国式现代化先行者”为主题,全面总结长三角一体化发展的工作成效与经验,深入分析新形势下推动长三角一体化发展的新使命、新任务。会议审议并原则通过《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》《关于强化长三角区域合作办公室职能建设的实施方案》,聚焦加强科技创新和产业创新跨区域协同、加快完善一体化发展体制机制、积极推进高层次协同开放、加强生态环境共保联治、着力提升安全发展能力、率先探索中华民族现代文明等六大方面进行了深入讨论,明确了持续深入推进长三角一体化高质量发展的若干重大事项。

//历届长三角地区主要领导座谈会举行情况

其中,《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》提出了九个方面,共165项重点任务,为长三角未来三年工作重点明确了路线图和任务书。具体包括加强长三角科技创新跨区域协同、协同建设长三角世界级产业集群、加快完善一体化发展体制机制、加快提升区域市场一体化水平、积极推进长三角区域高层次协同开放、切实加强生态环境共保联治、积极探索建设中华民族现代文明、有力拓展城市合作广度和深度、着力提升安全发展能力等。

//长三角地区一体化发展三年行动计划(2024-2026年)新闻发布会

深入推进长三角一体化发展座谈会召开一年成绩单公布。在2024年12月4日举行的新闻发布会上,长三角区域合作办公室主任、上海市政府副秘书长、市发展改革委主任顾军介绍深入推进长三角一体化发展座谈会召开一年来,三省一市贯彻落实习近平总书记重要讲话精神进展有关情况。从总量看,长三角经济总量从2018年占全国比重23.9%提升到了2023年的24.4%,2024年前三季度增速5.4%,高于全国0.6个百分点。长三角“万亿城市”从2018年的6个增加到9个。从质量看,长三角研发经费投入强度从2018年的2.81%上升到2023年的3.34%。下一步,将继续项目化、清单式推进长三角一体化发展国家战略的实施。

示范区高质量发展条例表决通过。为固化已有制度创新成果,完善一体化发展体制机制,2024年3月27日、29日,沪苏浙两省一市人大常委会分别表决通过了《促进长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展条例》,并于5月1日起在三地同步施行。该条例是《立法法》修订以来国内第一个综合性跨省域创制性立法项目,为示范区更深层次、更高水平推进一体化制度创新提供了坚实的法治保障。《条例》共计九章六十六条,对示范区内规划建设、生态环境、创新发展、江南水乡文化、公共服务等跨区域协同制度,作出了全方位、多维度的规定,对示范区已探索形成的重点制度创新成果,用立法的形式固定下来,更好推动成果释放效应、形成效益。与此同时,聚焦解决一体化发展瓶颈问题,根据示范区更高质量一体化发展需要,制定相应的授权性规范和支持性、鼓励性条款,为深化改革预留空间,为示范区下一步探索提供更好的制度环境和法治保障。

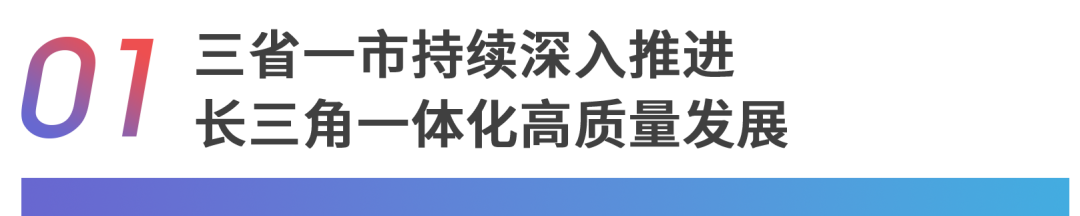

示范区制度创新成果常态化发布。为更好发挥长三角一体化示范区的示范引领作用,2024年以来,中央区域协调发展领导小组办公室、国家发展改革委指导示范区建立了一体化制度创新成果常态化总结发布工作机制,总结筛选实施效果较好、具备一定复制推广价值的一体化制度创新经验,有序向社会公开发布,供长三角其他地区和全国有条件地区参考借鉴。2024年示范区重点聚焦生态环境共保联治、要素流动、规划管理和公共服务领域,共发布14项制度创新成果。

//2024年示范区发布一体化制度创新成果列表

示范区跨省域国土空间规划体系日趋完善。在规划管理领域,示范区形成跨省域国土空间规划共编联审机制,构建完善了“示范区全域总体规划—先行启动区单元规划—共建区域详细规划”三级国土空间规划体系,分别由省、县、镇三级政府跨省组建工作专班共同编制,并按审批权限联合报请国务院、两省一市、示范区执委会审批,强化了国土空间规划对省际毗邻区域一体化发展的支撑作用。2024年1月,《长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区祥符荡创新中心控制性详细规划》由示范区执委会会同嘉善县政府联合批复,祥符荡创新中心建设三年行动计划发布。2月,《长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区规划建设导则(土地使用、公共服务、安全韧性)(试行)》印发实施,对示范区建设“一套标准管品质”制度创新进一步深化拓展。同月,《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划实施体检评估报告(2023年度)》发布,标志着示范区总规实现编制、审批、实施、体检的全流程闭环管理,有力支撑跨省域法定规划一张蓝图干到底。

//祥符荡创新中心效果图

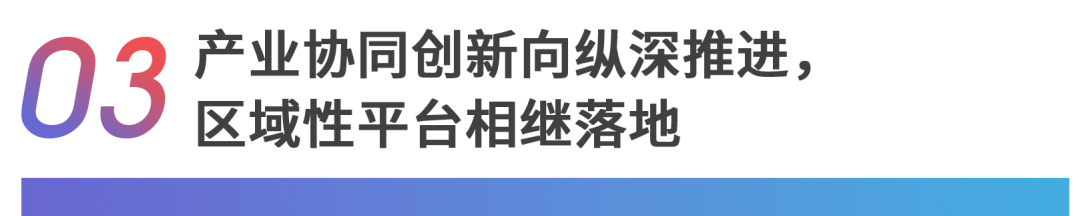

长三角区域协同创新能力显著提高。2024年6月,上海市科学学研究所联合江苏省科技情报研究所、浙江省科技信息研究院、安徽省科技情报研究所共同发布《长三角区域协同创新指数2024》。报告显示,长三角区域协同创新指数从2011年的100分增长至2023年的267.57分,2018年以来,长三角区域协同创新指数年均增幅达9.26% 。“上海—苏州”科技集群在世界知识产权组织(WIPO)发布的2024年版全球创新指数(GII)中蝉联全球第五位,科技创新共同体建设迈向新阶段。

//长三角区域协同创新指数一级指标发展情况

来源:上海发布、三思派

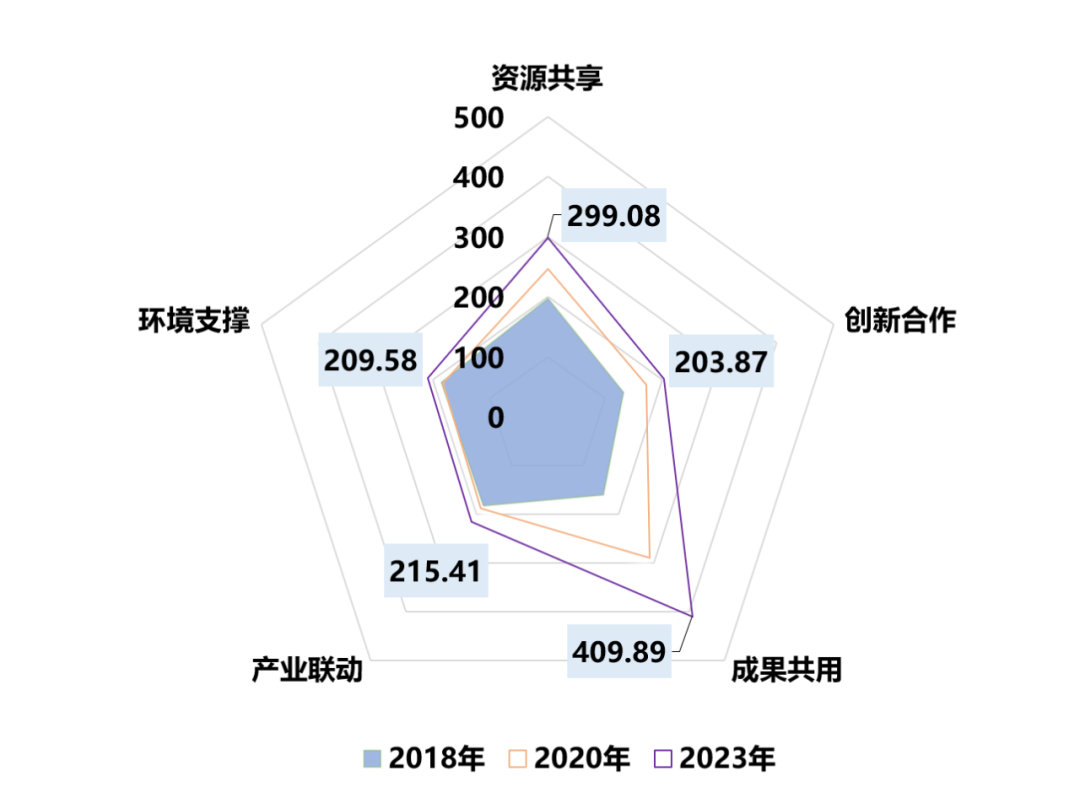

//2023-2024年全球GII科技集群TOP15

来源:上观新闻

各类区域性重大设施或平台加速推进。8月,全国一体化算力网络长三角枢纽“1+4”算力平台互联互通启动,“1”即长三角(上海)算力互联互通平台,“4”即上海算力交易平台、苏州市公共算力服务平台、阿里云长三角智能计算(嘉善)算力基地、长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台。3月,长三角合成生物产业创新园在常州高新区启用,同月,上海浦东软件园(海门)创新基地开园;4月,长三角国家技术创新中心嘉善基地揭牌;7月,上海交通大学转化医学国家重大科技基础设施(上海)常熟中心落户苏州;10月,上海交通大学昆山未来产业创新院成立;12月,工信部火炬中心长三角中心正式落户苏州工业园区。

协作形式更加丰富多样。相继成立了生物医药未来产业(长三角)创新联合体、长三角G60科创走廊科技成果转化联盟、长三角生态绿色一体化发展示范区智能网联汽车产业创新共同体,苏州市社会科学院、常州市企业信息化协会正式加入长三角一体化太湖融合创新联盟。长三角生态绿色一体化发展示范区举行联合招商会。

轨道交通一体化持续推进。高速铁路网络持续加密,沪苏湖高铁、杭温高铁、甬金铁路、杭甬高速复线宁波段一期、宣绩高铁等多条线路建成通车;长三角首次开通超级环线高铁,由上海站至上海虹桥站途经沪苏浙皖,全程1288公里,约8小时;北沿江高铁、通苏嘉甬高铁、杭甬高速复线宁波段(二期、三期)等工程建设有序推进。市域轨道网络衔接更加紧密,锡澄轨道交通S1线开通;如通苏湖城际、嘉兴至枫南市域铁路、沪苏嘉城际铁路浙江段、上海轨交17号线西延伸等工程建设有序推进;水乡旅游线城际铁路、苏锡常城际铁路太仓先导段等项目规划推进。

//沪苏湖高速铁路线路走向示意图

//上海—上海虹桥“超级环线”高铁走向示意图

高速公路建设与规划协同推进。常泰长江大桥、甬江特大桥、张靖皋长江大桥、宁波舟山港六横公路大桥、312国道锡苏连通段、沪武高速扩建工程太仓至常州段等项目建设推进。苏锡太湖通道、东台至张家港新增高速等项目正在有序推进前期研究;苏通第二过江通道、沪杭高速公路嘉善联络线、张皋过江通道(苏州段)、沪武高速太仓至常州段等项目正在开展规划设计研究。

航空与港口航运协同深化。航空一体化持续发展,苏州吴江至上海虹桥开通华东地区首条繁忙机场客机与直升机联程接驳航线;上海—苏州、上海—嘉兴、南通—苏州、上海—绍兴等多地试点开通低空载客航线。港口群竞争力不断提升,《宁波舟山港总体规划(2035)》获批,为宁波舟山港的未来发展提供了明确的蓝图;苏南国际集装箱码头、宜兴港、无锡新安港推进三港联动;苏州内河港盛泽码头开航。各级航道网络建设加速,宜兴港直通上海洋山港试航成功;宜兴至锡澄货运航线开航;宁波舟山港再辟新航道;湖嘉申线航道嘉兴段二期工程竣工。

协同机制与运营服务不断完善。《上海、苏州—无锡—南通国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案(2024-2026年)》发布,加快构建综合货运枢纽体系,推动跨运输方式一体化融合。沪宁沿江高铁“铁路e卡通”业务全线开通,嘉兴—上海实现公交一码通行并推出“空巴联运”联程客票,宁波—舟山开通“高铁快线”,提升区域交通的便利性和效率。

顶层设计方面,在新一轮长三角地区一体化发展三年行动计划引领下,长三角区域生态环境保护协作小组办公室印发了《长三角区域生态环境保护协作2024年工作重点》,明确了共同夯实区域生态基底、加强区域环境协同治理、推进区域绿色低碳发展等三类重点工作。6月6日,在浙江温州召开的长三角区域生态环境保护协作小组第四次工作会议上,《和衷共济 勇立潮头——携手推动高水平建设绿色美丽长三角宣言》《长三角“蓝色循环”海洋塑料废弃物治理合作备忘录》《长三角区域臭氧污染联防联控行动报告》《长三角区域重污染天气预警应急联动方案》《长三角区域建筑垃圾联防联治合作协议》等协议由相关部门联合签署,太浦河突发水污染事件应急响应业务平台、长三角区域排污权交易平台等启动,并将一体化示范区及安徽省广德市确定为首批挥发性有机物有偿使用和交易试点。

聚焦生物多样性保护、生态修复等领域推出标准、指南、协议和工作方案等多项文件。6月,示范区发布《长三角平原河网河流水生态完整性指数评价方法 底栖动物》团体标准;9月,《平原河网水生态保护与修复工程运维规范》团体标准通过审查。6月,有关各方签订《长三角生态绿色一体化发展示范区生物多样性联合保护协议》,并于12月印发生物多样性联合保护实施方案(2024-2027年)。7月,长三角区域生态环境保护协作小组办公室以沪苏、沪浙毗邻地区的重点环境问题为切入点,印发了《上海毗邻地区复制推广长三角一体化示范区生态环境共保联治制度工作方案》,发挥各地所长、强化协同合作,共同提升毗邻地区生态环境一体化管控和绿色低碳高质量发展的软实力。10月,《长三角生态绿色一体化发展示范区生态清洁小流域建设与评价技术指南(试行)》发布。此外,苏浙沪于11月首次完成了太浦河突发水污染事件应急处置“一河一策一图”融合衔接,首次实现三省方案全流域、“一张图”整合。

//元荡

来源:文汇报网站

文旅协同合作不断深化。2024年上海大都市圈范围内新增2家国家级旅游度假区,分别为苏州吴江东太湖生态旅游度假区和湖州吴兴西塞山旅游度假区。长三角一体化示范区发布文旅产业融合发展图,策源“文旅+”会、商、体、农、研等于一体的全域文旅新经济;7月,示范区印发实施《国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设实施方案》,提出推进资源融合、业态融合、创新融合、平台融合、市场融合、政策融合等六大融合任务。10月,第四届长三角地区国家公共文化服务体系示范区(项目)合作机制大会召开,提出进一步深化文化体制机制改革,实现长三角地区公共文化服务优势互补、联动发展、便利共享。

//苏州吴江东太湖生态旅游度假区、湖州吴兴西塞山旅游度假区

高铁赋能城市文旅,推动区域联动发展。三省一市文化旅游部门推出“百家高铁旅游小城”宣传推广活动,策划“四季主题榜单”和“十大主题线路”,涵盖了100种四季文旅主题产品、138条旅游主题线路、700多个文旅景点和400多家酒店及精品民宿,多维度展现高铁旅游小城的独特地域魅力。沪宁沿江高铁旅游联盟由江苏南沿江城际铁路有限公司与太仓市、常熟市、张家港市、江阴市、武进区、金坛区、句容市等发起成立,旨在打造“打卡沪宁沿江城市之旅”的品牌形象,促进“高铁+文旅”高质量融合发展。

户外运动与赛事热潮掀起,激发新兴活力。国际顶级赛事“长三角国际田径钻石赛”落地苏州,4月在苏州奥林匹克体育中心开赛。示范区举办首届国际水上低碳文体旅产业交流会、第二届长三角帆船赛(苏州站)启动仪式暨中帆协长三角帆船运动发展中心揭牌仪式、第五届“桨下江南”水上马拉松赛等活动。此外,2024年还举办了首届长三角城市木球联赛、“骑聚苏湖”公路自行车赛、长三角十公里路跑巡回赛等户外运动赛事。

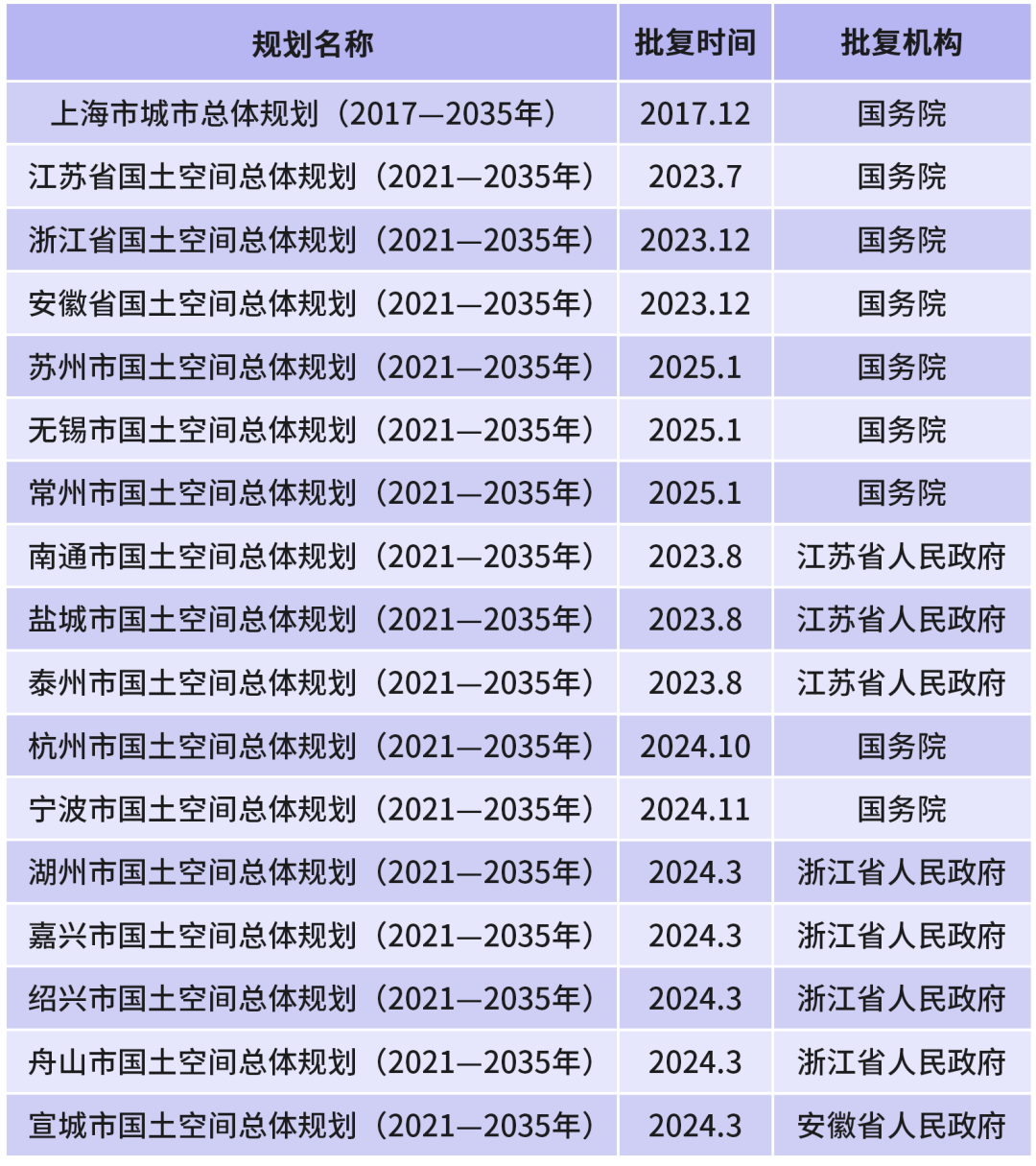

//第五届“桨下江南”水上马拉松赛

截至2025年1月,长三角地区三省一市及上海大都市圈各地级市的国土空间总体规划全部获得批复,为区域空间发展和各类开发保护建设活动奠定根基。其中,上海市、江苏省、浙江省、安徽省、苏州市、无锡市、常州市、杭州市、宁波市总体规划为国务院批复,南通市、盐城市、泰州市、湖州市、嘉兴市、绍兴市、舟山市、宣城市总体规划分别由各省人民政府批复。

//上海大都市圈相关省市国土空间总体规划批复情况

区域层面:长江经济带国土空间规划获批,

长三角国土空间规划启动编制

2024年2月,《长江经济带—长江流域国土空间规划(2021—2035年)》经国务院批复发布,其是涉及长江经济带和长江流域国土空间保护、开发、利用、修复等各类空间活动的总体安排,是有关地方各级编制实施国土空间规划的重要依据。在“促进长江三角洲区域一体化布局”中,对长三角提出了共建连通融合的陆海生态网络,建设都市农业保障区,增强国土空间综合安全韧性,构建聚落体系扁平化、基本公共服务均等化、设施网络一体化、产业功能紧密联动、景观风貌各具特色的城乡一体化发展格局等要求。

//长江经济带—长江流域土地利用现状图

来源:自然资源部

《长三角国土空间规划》编制工作于2024年1月启动,由自然资源部牵头,三省一市自然资源部门组织落实,目前正在推进中。8月,长三角国土空间规划协同专题合作组第二次联席会议在上海召开。会议认为,深入推进长三角一体化发展,应当切实强化国土空间规划基础作用,大力实施现代化都市圈培育行动,着力加强重点领域协同攻坚。

都市圈层面:沪苏浙皖共编上海大都市圈规划,

空间一体化成效明显

2023年起,上海市规划资源局联合江苏省、浙江省、安徽省自然资源厅与相关城市,组织同济规划院、中规院上海分院、上海市城市规划设计研究院等3家核心技术团队和多家专项技术团队,协同联动、集成联创、集中推进上海大都市圈国土空间总体规划编制工作。在2024年6月召开的2024年长三角主要领导座谈会上,三省一市主要领导审阅了规划阶段性成果,并将其作为长三角一体化发展的重要合作成果之一。

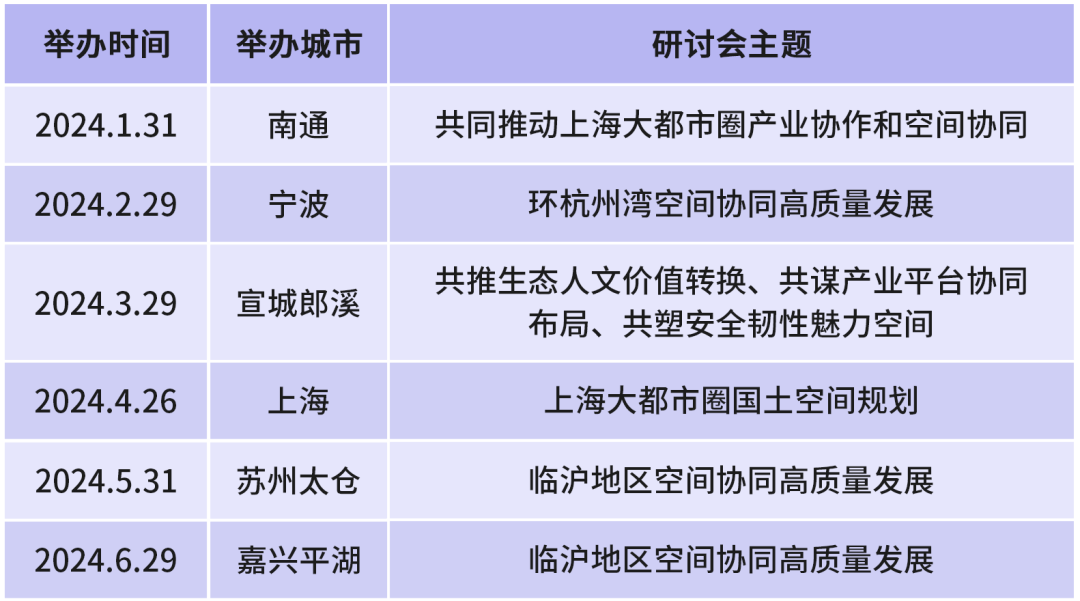

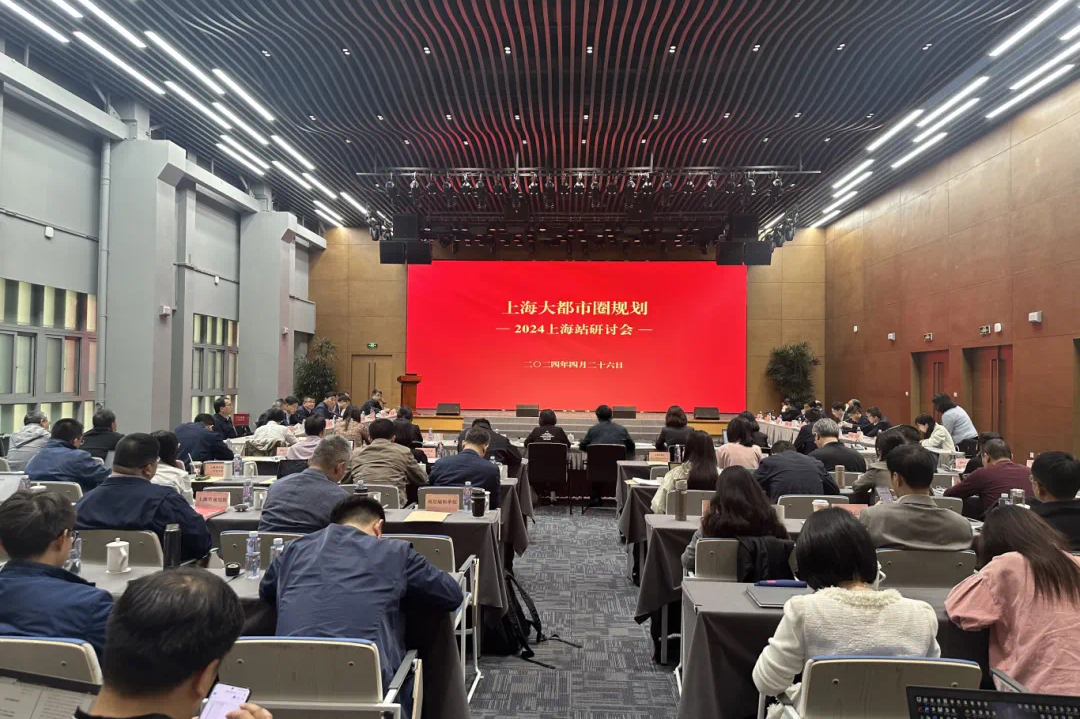

为推进成果编制,2024年举办了2场上海大都市圈规划联创工作营、6场上海大都市圈规划研讨会和1场国际咨询会。3月底和4月底,来自上海大都市圈14个城市的33个部门和技术团队,近100人参与了规划联创工作营技术对接,集思广益、平等协商、充分研讨、集中攻关。通过多轮共创共绘、反复讨论磋商,充分吸纳各城市意见,不断深化优化规划方案。

为共同探讨上海大都市圈高质量一体化发展路径,2024年上半年,分别在南通、宁波、宣城郎溪、上海、苏州太仓和嘉兴平湖举办6场上海大都市圈规划研讨会系列活动,围绕推进落实长三角一体化发展各方面重点任务、上海大都市圈重要空间协同问题等开展研讨,形成城圈互动,一月一主题。8月,在上海举办了大都市圈规划国际咨询会,学习国际都市圈发展经验,研究探讨上海大都市圈未来发展的重要议题,增强上海大都市圈国土空间规划的科学性、前瞻性、操作性。12月,在第七届都市规划国际咨询会(MPIC)上,上海同济规划设计研究院院长张尚武代表项目组就《新发展格局下上海都市圈空间规划的战略思考》做主旨报告,分享了规划编制的阶段性成果。

//上海大都市圈规划研讨会系列活动

//上海大都市圈规划研讨会及国际咨询会

跨界地区层面:积极探索形式多样的协同路径

共建环太湖科技创新圈,无锡、苏州、常州、湖州四市自然资源规划部门共同编制《环太湖科创圈空间协同规划》,推动区域在生态共保、交通互联、产业协同等领域的深度合作,为四市共建世界级魅力湖区提供空间规划指引。长三角“一地六县”合作深化,上海白茅岭农场、江苏宜兴市和溧阳市、浙江长兴县和安吉县、安徽广德市和郎溪县通过联席会议机制,发布十大合作事项,签署多项合作协议,深化产业合作、生态保护和党建协同创新。苏浙皖三省毗邻区域“文明实践共建”,以“长兴煤山、宜兴太华、广德新杭”三镇为试点,共同签署《苏浙皖三省毗邻区域文明实践共建合作方案》,探索毗邻党建引领区域联动发展新模式,实现产业、文化、民生等协调发展。

深化公共卫生合作,杭嘉湖(临平、桐乡、德清)三地成立疾病预防控制联盟。提升跨界交通互联互通,宜兴与广德开通跨省公交,嘉兴秀洲—苏州吴江携手谋划“机场大道”建设,无锡—宜兴间竺山湖隧道、嘉兴—湖州间善琏含山大桥等项目建成。加强跨区域执法协作,环太湖四市建立水上突发事件联合应急演练机制;南浔与吴江在生态环境协同监管、省际治超联合执法等方面深化合作。

//环太湖科创圈空间协同规划

来源:无锡市自然资源和规划局

2024年,上海大都市圈各地积极推进一体化高质量发展,不断探索协同举措和路径,在协同创新、互联互通、共保共治、文旅联动、规划协同等方面成效显著。展望2025年,各领域协同项目已经在紧锣密鼓推进中,期待见证一个更融通的大都市圈的成长。