228街坊:从历史中走来的“人民城市样板间” 发布日期:2023-12-18

228街坊:从历史中走来的“人民城市样板间”

2023-12-18 新华网

12月15日,新华网焦点关注从“两万户”工人新村蝶变成为“人民城市样板间”的杨浦长白228街坊,推出报道《长白228街坊:从历史中走来的“人民城市样板间”》一起来看详细报道↓↓↓

还没到中午饭点,长白新村街道228街坊的熊猫食堂已经排起长长的队伍,老人们围坐在桌前,花二十几元点上一个暖锅,享受冬日的午餐。

这里曾经是解放后为了新中国成立工人住房困难建造的“两万户”工人新村,承载着一代人的奋斗和记忆。几经变迁,今年,修缮更新后的228街坊“蝶变”归来,聚集了睦邻厨房、长租公寓、生鲜集市、休闲健身、户外职工驿站、小剧场等多种公共服务和社区商业,成为了城市更新叠加15分钟幸福社区生活圈的示范项目。

把最好的资源留给人民——

“征收成功了,但是我们调整了之前的规划。”

杨浦一直以来是上海的工业重镇。曾经,这里机器轰鸣,聚集着为数众多的钢铁、纺织、化工企业。与彼时工业繁荣格格不入的是,产业工人住宿,一直是老大难问题。新中国成立后,中央提出“要解决大城市工人住宅问题”。“两万户”工人住宅由此诞生。

最初建成的“两万户”,是工人集体劳动的成果。这种上下两层、砖木结构的住房每幢可供10户家庭居住。80年代后,超过使用年限的砖木房逐步淘汰,以高层建筑为代表的“工人新村二期”成为主流、陆续建成。

作家程乃珊根据自己在杨浦区生活的经历创作了小说《穷街》,小说原型定海路的情况,在当时的杨浦具有一定代表性。和上海日新月异的发展相比,这些扎堆简陋的老街更像是“被繁荣遗忘的角落”。

2016年,228街坊“两万户”仅用106天,通过三个100%征收成功,上海成片的“两万户”画上句号。

完成征收之后,228街坊究竟做什么?

2015年12月,中央城市工作会议提出统筹生产、生活、生态三大布局,提高城市发展的宜居性。

2017年,上海城市旧区改造的指导思想从“拆改留并举,以拆为主”向“留改拆并举,以保留保护为主”的转变。为贯彻落实中央城市工作会议精神,顺应上海旧改指导思想要求,228街坊的功能定位经历了一个调整完善的过程。

把最好的资源留给人民,人民需要什么我们就设置什么。长白新村街道党工委书记孙辉回忆,在听取意见过程中,相关专家和居民代表建议对228街坊12幢两万户老房子“征而不拆、保留记忆、留住乡愁”,同时植入一些社区商业和服务功能。

科创集团创寓公司总经理陈军介绍,2018年开始,科创集团对长白228街坊建设方案进行优化设计,原方案的地块容积率大幅下调,通过保留与修缮、合并与复建,保留12幢老房子的建筑肌理和历史风貌。

2023年初,项目初步竣工后,长白新村街道向周边社区居民发放了1300份调查问卷,听取居民建议,在保留“乡愁”的基础上,社区食堂、净菜超市、平价健身、公共绿地都成为了居民选答的高频词。

最终,在各方努力下,居民关注的高频词得以落地变为现实。228街坊在保留城市肌理,留住“乡愁”的同时,为周边居民引入普惠民生功能,打造“15分钟社区生活圈”,补足历史短板,实现了“重现风貌、重塑功能、重赋价值”的目标。

走“商业+公益”的新路子——

“外面看很热闹,里面的机制更重要。”

下午三点,是许多商圈的“冷却”时间,白领们在午休后回到商务楼,饭店在晚高峰到来前做着准备工作。然而在228街坊,这里依然是一片热闹场景:咖啡店里时不时有来打卡的年轻人,周边的老年人或是凑成几桌聚在一起下棋打牌,或是坐在饭堂门口的座椅上晒太阳。

这样的人气,在成熟的商圈也不多见。

“外面看着很热闹,里面的机制更重要”。长白新村街道办事处副主任谢静说,228街坊的创新经验在于,让多元利益主体共同参与治理运营,走出一条“商业+公益”的新路子。

社区食堂,是民生保障的“兜底”项目。一段时间以来,许多社区食堂陆陆续续开,又陆陆续续关。背后的原因,一是持续投入成本较高;二是众口难调,新鲜劲儿过了以后,愿意坚持去社区食堂就餐的老人越来越少。

228街坊的熊猫饭堂,采取政府监管、市场运营、公益补贴的经营方式。这里每天提供100个菜品供市民选择,80%菜品价格在6元至15元之间,持敬老卡就餐的顾客,除了能享受8.8折优惠,每顿饭还能额外得到民政部门自动发放的1元补贴。

饭堂负责人张伟介绍,自开业以来,这里每天客流超过2000人次,60%以上的顾客是老年人,“在上海所有的熊猫饭堂里,这家店的客流量最高。”

将上海理工大学全校师生纳入统计后,长白街道60岁以上人口占比仍高达40%,街道为老服务担子重,底子薄。通过“销量定补贴”“商业+公益”的探索,熊猫饭堂成为了上海客流最高的社区食堂之一;社区工坊里花10元就能理发,市场不愿做的针头线脑、修修补补等“小服务”“微服务”也异常闹忙;在社区健身房里出现了银发健身族。

打通全年龄段社区服务——

“用最高标准服务居民。”

从15分钟步行的辐射范围看,228街坊除了自身所处的街道,还覆盖了上海理工大学,以及周边的延吉街道、定海街道等附近8-10万人口。当时1300份调查问卷里出现的高频词汇,成为了228街坊在功能打造上重点考虑的方向。

在一流硬件基础上,如何打造让周边社区全年龄段居民都满意的业态?

从品牌餐饮、酒吧到咖啡店、健身房,228街坊的招商标准可以对标上海许多一流商圈。

年轻人可以在这里打卡小红书上热度颇高的麦乳精澳白咖啡,新天地刚刚上市的圣诞节热红酒这里也有;中年人能够在“上海市工人新村展示馆”追忆儿时光景;外地游客还能沉浸体验一把20世纪80年代的上海生活。

因为开放时间限制,一些社区健身房在工作日人数寥寥无几。而228街坊的社区运动健身中心开放到晚上10点,月卡价格99元。白天,银发族在跑步机上健走;晚上,白领在这里集体“卷身材”。

熊猫饭堂原本租下的店面位于228街坊内部位置。“考虑到做餐饮市口很重要,加上为了让老人用餐少走几步路,街道和科创把我们置换到街面房,这才有了饭堂今天的客流量”,张伟说。

把有限的政府资金用在刀刃上,选择有生命力的业态和高标准的经营主体,结合公益服务内容,形成良性互动。谈及228街坊的经验,孙辉说,“我们的做法是,用最高的供给标准来服务居民。”

漫步在今天的杨浦区,作家笔下昔日的“下只角里的下只角,下只角的平方”已经不复存在。杨浦区的一条条“穷街”走进了历史,一个个“人民城市样板间”如雨后春笋一样成长起来。

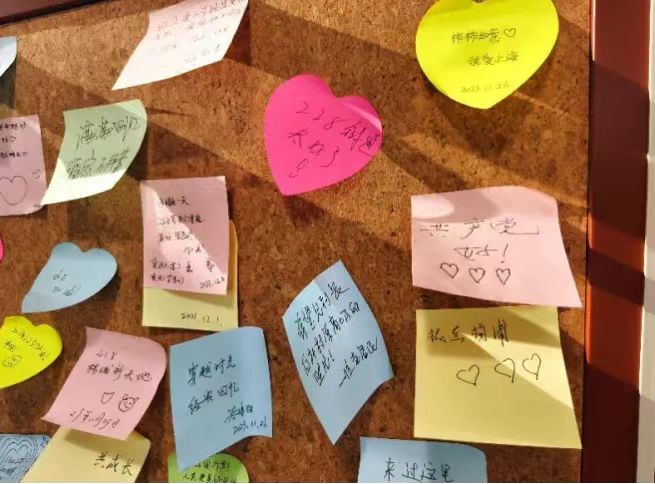

下午四点,阳光洒向228街坊上海市工人新村展示馆门口的留言板。这里贴满了许多参观者的感言,他们中有的是附近上学的学生,有的是住了44年的老居民。一张贴纸上,留言者这样评价长白228街坊——“杨浦新天地”。